研究内容

I.臨床研究・橋渡し研究の実施と医療技術・製品の開発

I-1. 臨床研究・橋渡し研究の実施

(1)自動車関連企業とコンソーシアムを設立(産総研人間情報インタラクション研究部門心身機能・モデル化研究グループとの共同研究)

自動車は茨城県内の主要な交通手段であるが、全国的にも健康起因事故の件数は年々増加している。過去5年間で健康起因事故を起こした運転者1,201人のうち、死亡した運転者224人の疾病別内訳は、循環器疾患が65%を占めており、大きな社会問題となっている。町野は、運転者の体調急変による事故を撲滅するために、産総研や自動車関連企業等とコンソーシアムを設立し、不整脈に伴う体調急変を検知する技術開発に必要な生体データを収集し、基礎的なデータベースを構築してきた。2021年度はこの研究をさらに発展させ、循環器疾患による脳血流低下に伴う認知機能低下への影響を調査する研究を開始した。本研究は、心臓からの血液の出口が狭くなる大動脈弁狭窄症に対するカテーテル治療(経皮的大動脈弁置換術:TAVI)を実施する症例を対象にしており、TAVI治療による血流状態の改善が、認知機能や運転操作に及ぼす影響を探索的に調査するものである。本研究成果は、先進安全自動車(ASV: Advanced Safety Vehicle)開発に取り入れられ、交通手段として自動車を利用することが多い茨城県民の健康起因事故の削減に寄与することが期待される。

(2)癌薬物療法の臨床研究

2020年度に報告した土浦協同病院・県立中央病院との共同研究体制を維持・拡充する形で、さらに日立総合病院を含めた本学主導の多施設共同研究を実施し、食道癌における免疫チェックポイント阻害剤のリアルワールドデータをまとめて、報告した(山田 学会発表1)。免疫関連有害事象と治療効果との関連を示し、そのマネジメントの重要性を報告した。一方、免疫関連有害事象の1つである腸炎については、これまでステロイドによる治療が一般的に行われてきたものの、コロナ禍において免疫抑制を来すことなく症状を改善する対策が求められていた。そこで、これまでの共同研究実施体制を活用し、本学主導の多施設共同の特定臨床研究を計画した。従来、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎など)に用いられてきたサラゾスルファピリジンが免疫関連腸炎に奏効した症例報告を元に、その有用性を前向きに探索的に検討する試験を立ち上げ、2021年11月19日に開始した(jRCT公表)。筑波大学と土浦協同病院および県立中央病院との共同研究で、山田が代表医師として試験を実施し現在第一例目症例登録も進んでいる。本試験に関連した科研費として基板研究Cを獲得しバイオマーカー研究を含めて、茨城から世界に向けた新たなエビデンスの創出を目指して研究を進めている。

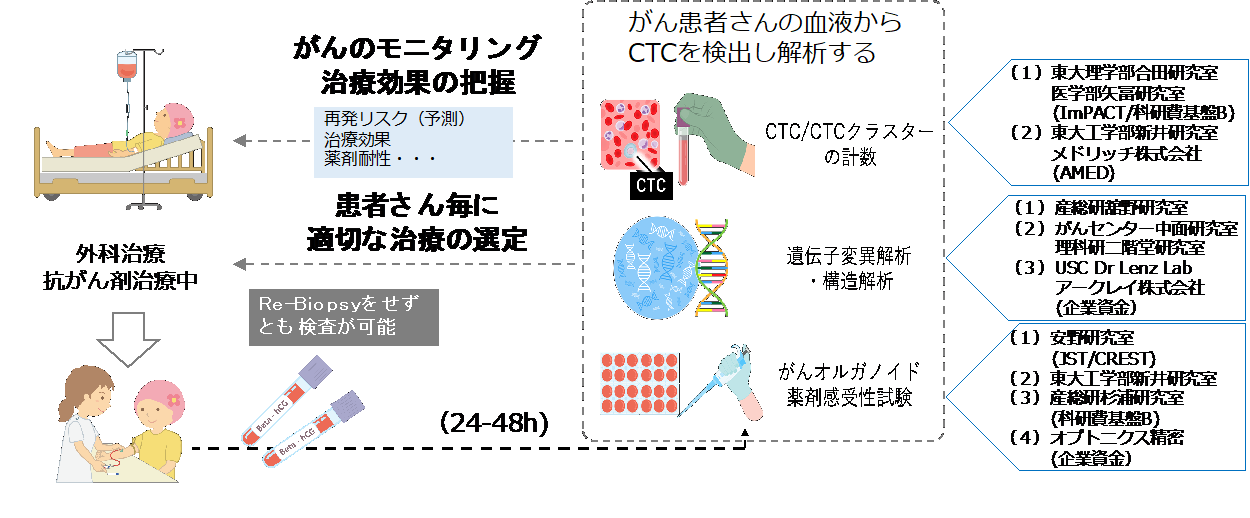

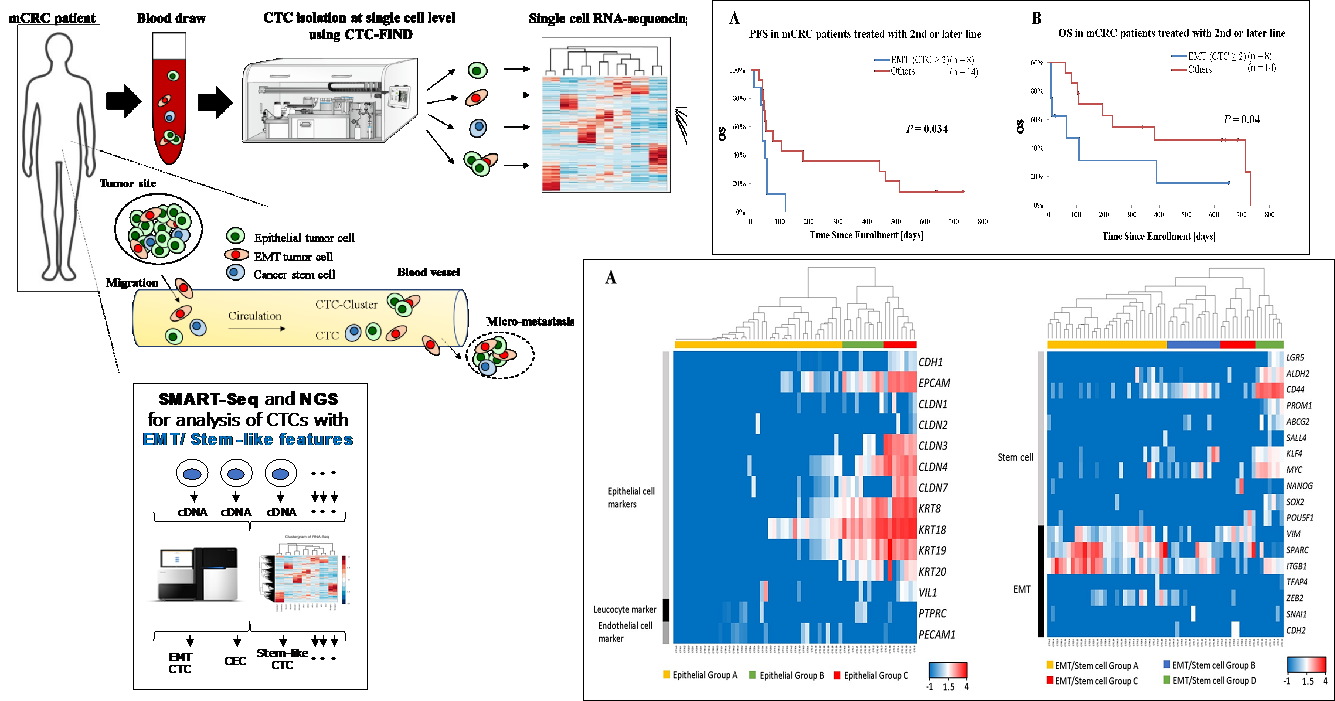

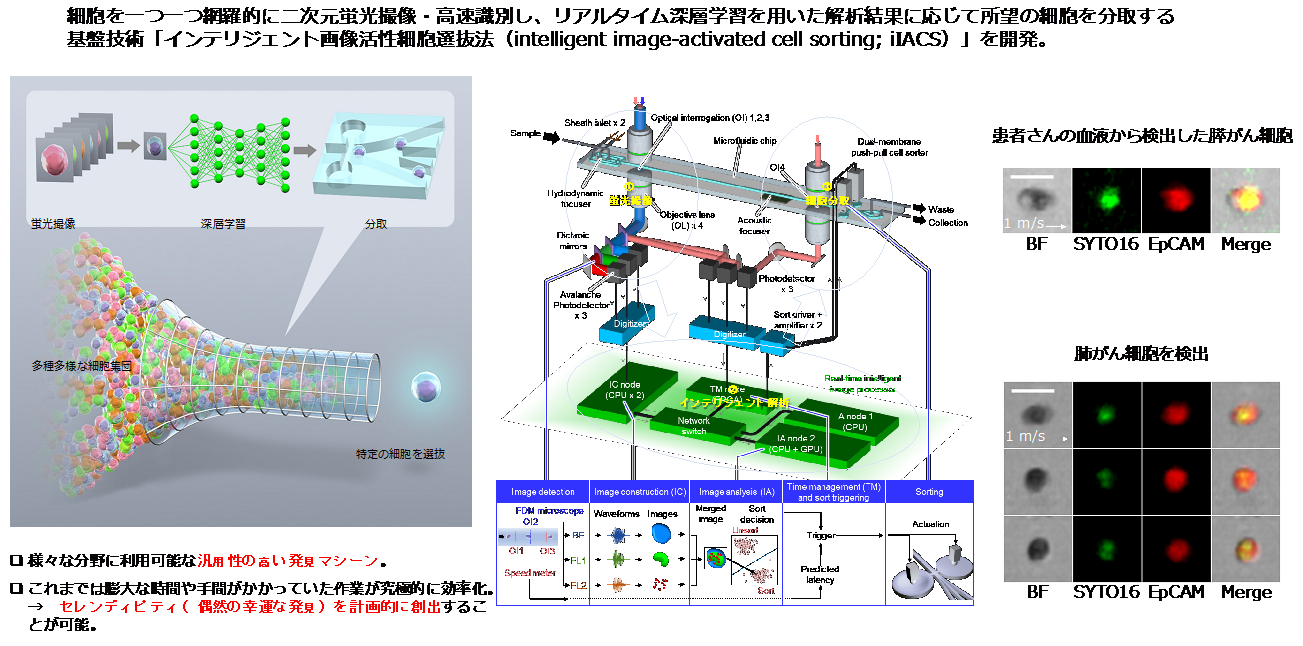

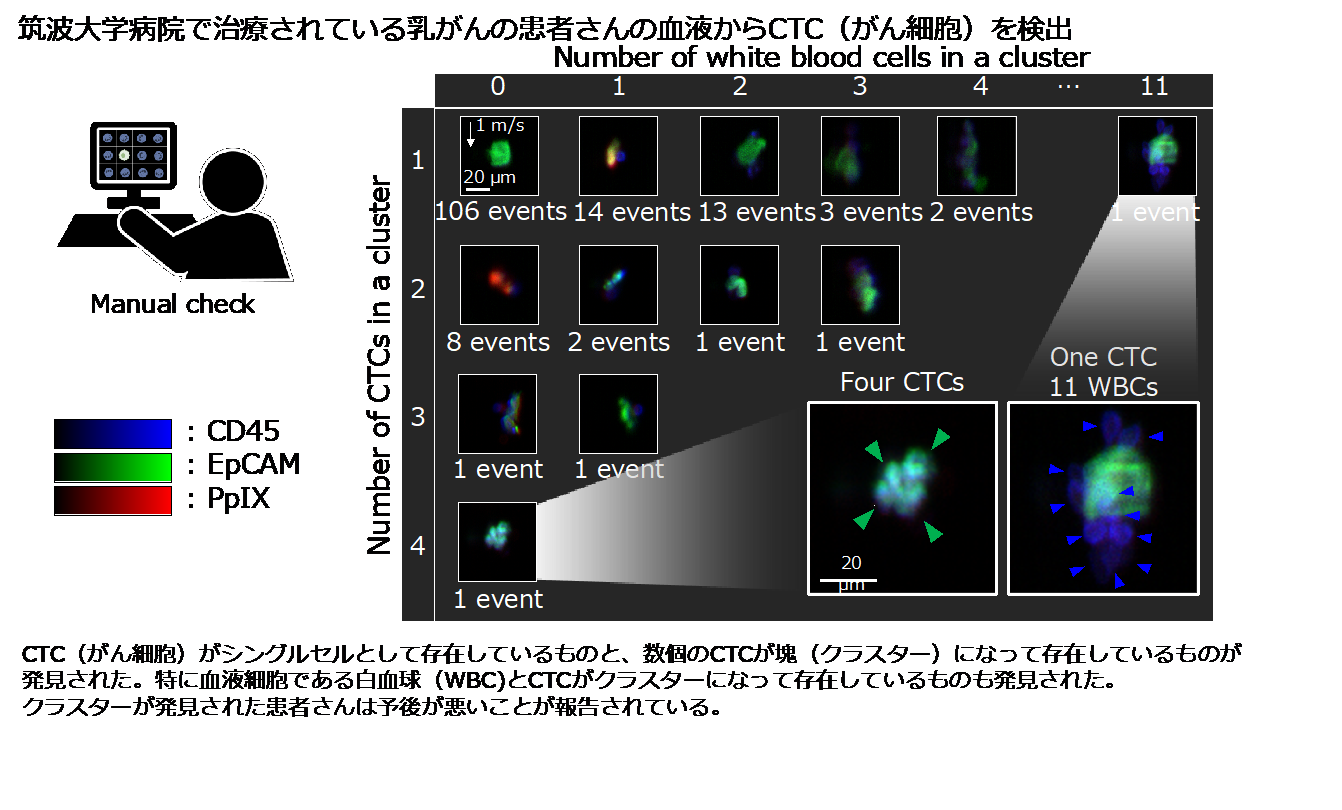

(3)がんの早期診断、治療方針決定法

がんの転移に関連し血液中を漂うがん細胞CTCは、低侵襲的に採取可能ながん細胞であることから、その機能解析を行うことでがん患者の病態をリアルタイムで評価するLiquid Biopsy(体液の生検)への応用が期待されている。1つは、がんの進行状況をより短い間隔でモニターでき、手遅れになる前に適切な判断と治療を施すことで、末期がん患者を減らすことができると期待されている。また、そのがん細胞の機能解析の情報を基に、数多くの治療法の中から患者ごとに適した治療法を判断して提供する「個別化医療」の普及にも貢献できると期待されている。

循環がん細胞(CTC)の世界市場として2021 年時点でUSD 9.8 billion,2027 年にはUSD 18.3billion と予測されている(Gran View Research CTC market 2021-2027より参照)。世界市場の約8%が日本市場に該当する。

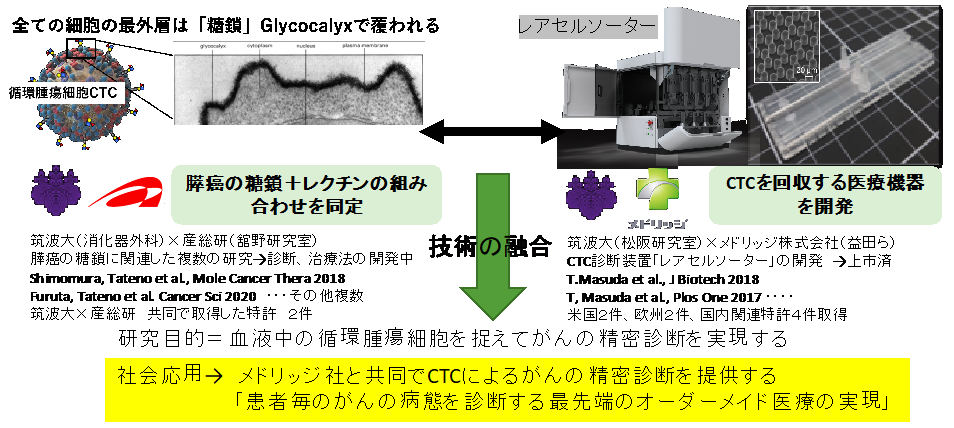

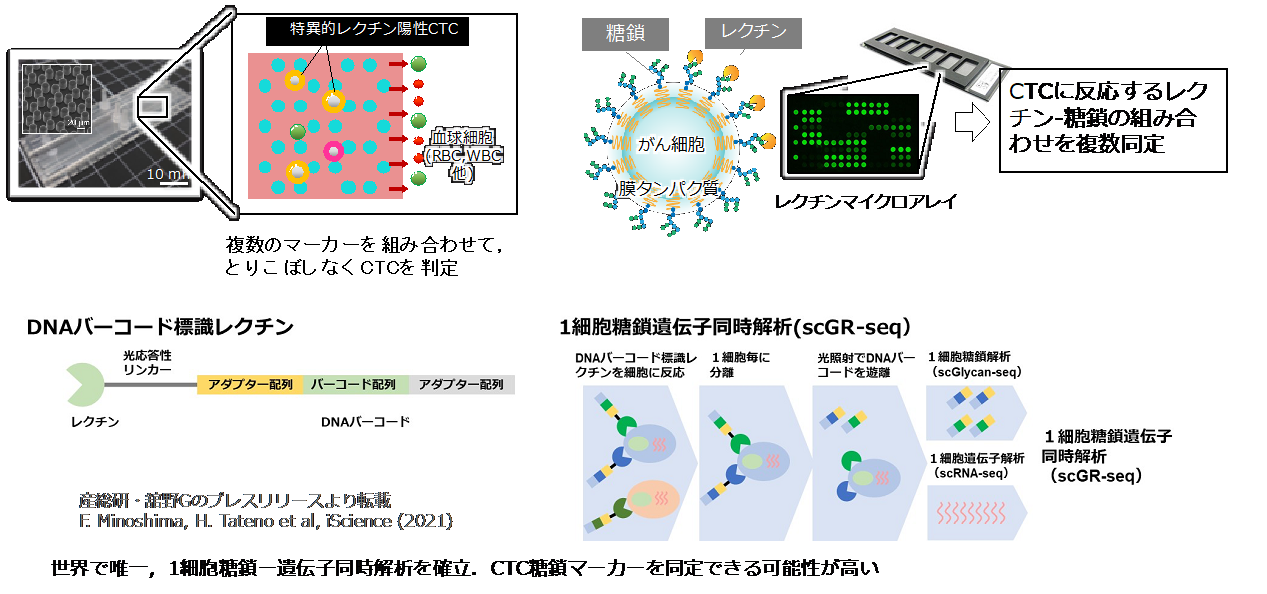

(3-1) 筑波大学病院消化器外科、産総研細胞分子工学研究部門(舘野研究室)とメドリッチ株式会社との共同研究

筑波大学は臨床試料提供、CTCの病態把握、産総研ではレクチン合成、CTCの解析を行い、これまでに共同研究で得た知見を元に、レクチンを用いたCTCの回収技術の開発と分子生物学的な特徴を明らかにすることを目指す。

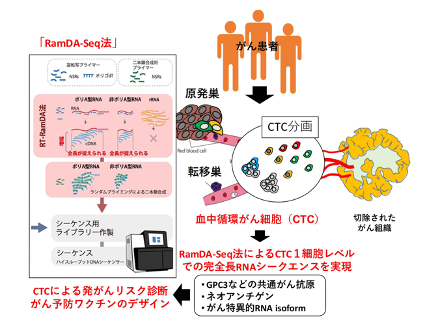

(3-2) 国立がんセンター先端医療開発センター(中面研究室)と理化学研究所生命機能科学研究センター(二階堂研究室)との共同研究

COVID-19 mRNAワクチンの成功により、今後、感染症のみならず、がんワクチンの開発が期待されている。感染症では抗体誘導を主目的としたワクチン開発が進んできたが、がんでは、細胞性免疫(特に細胞傷害性キラーT細胞)を誘導するがんワクチンの開発が重要である。 CTCから患者個別のネオアンチゲンペプチドの同定が可能であることより、これらを用いた難治がん術後再発予防ワクチンの投与により、再発を劇的に抑制し、がんで死亡する確率の大幅削減を目指す。

(3-3) 南カルフォルニア大学(Norris Comprehensive Cancer Center)、アークレイ株式会社との国際共同研究

大腸がん患者から、上皮細胞抗原や間葉系細胞抗原(EMT)などの従来のCTCマーカーに頼らずに白血球マーカー陰性を示す細胞のみをCTC候補として採取し、シングルセルRNA-seq解析を行った。治療前の大腸がん患者24人から59個のCTCとCTCクラスターを同定した。これらの細胞は、EMT、幹細胞関連遺伝子発現によって4つのグループに有意に分類された。CTCクラスターは上皮細胞と幹細胞関連遺伝子の両方の発現が高い特徴を有していた。EMT遺伝子の中位または高発現のCTCを有する患者は、抗がん剤治療効果の短縮と有意に関連していた。

(松阪 論文1)

I-2. 医療技術・製品の開発

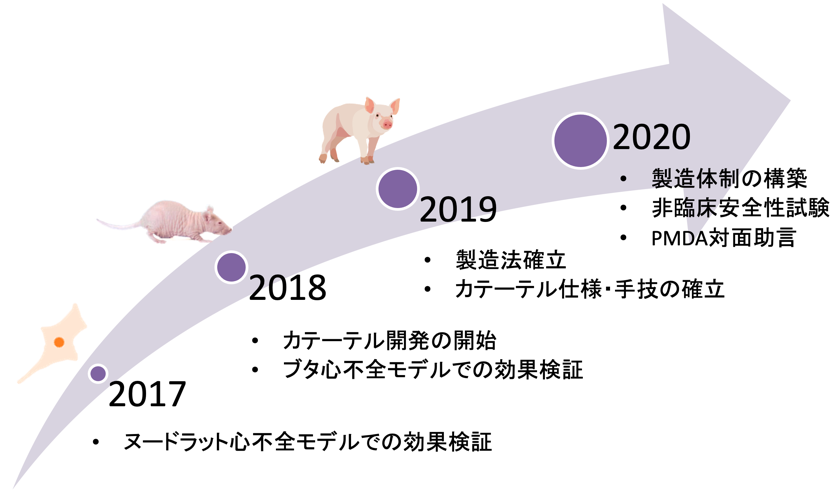

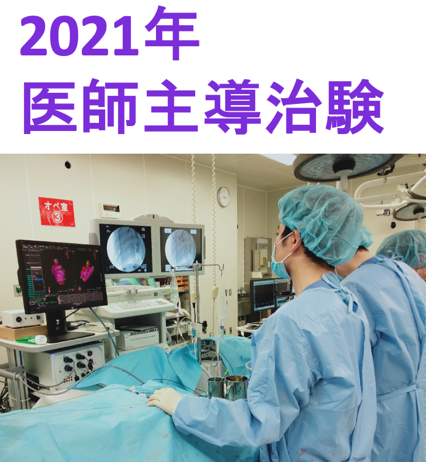

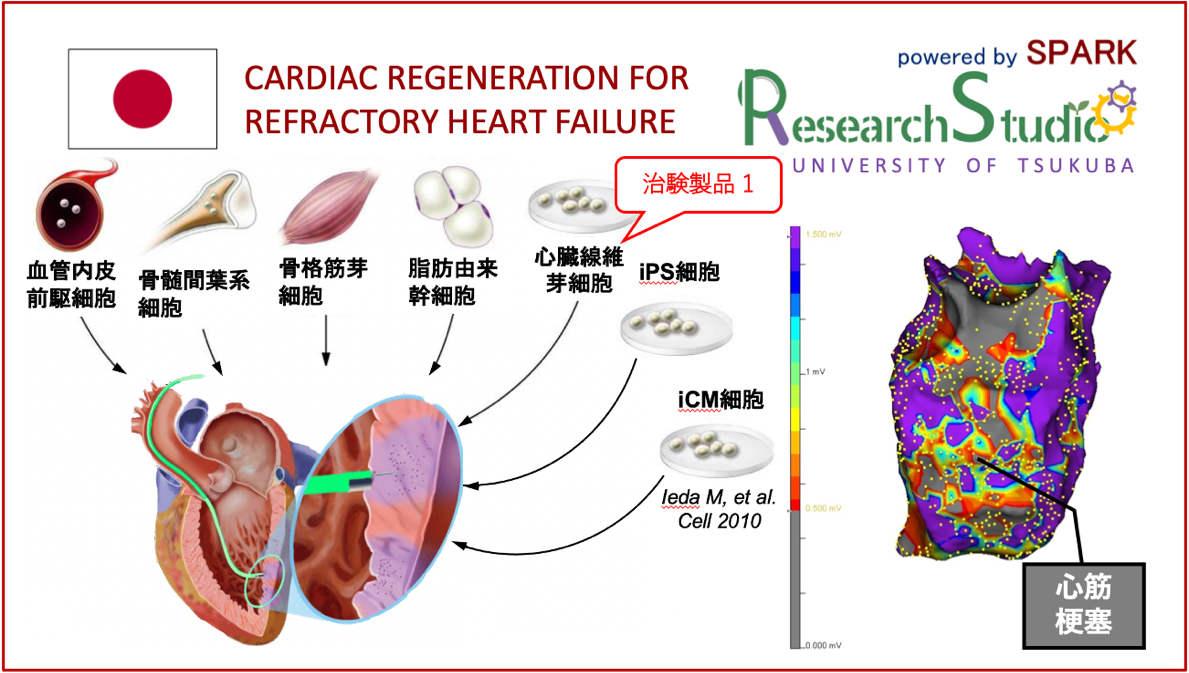

(1)「心不全に対する低侵襲な心臓再生医療の開発」(株式会社メトセラおよび日本ライフライン株式会社との産学連携共同研究)

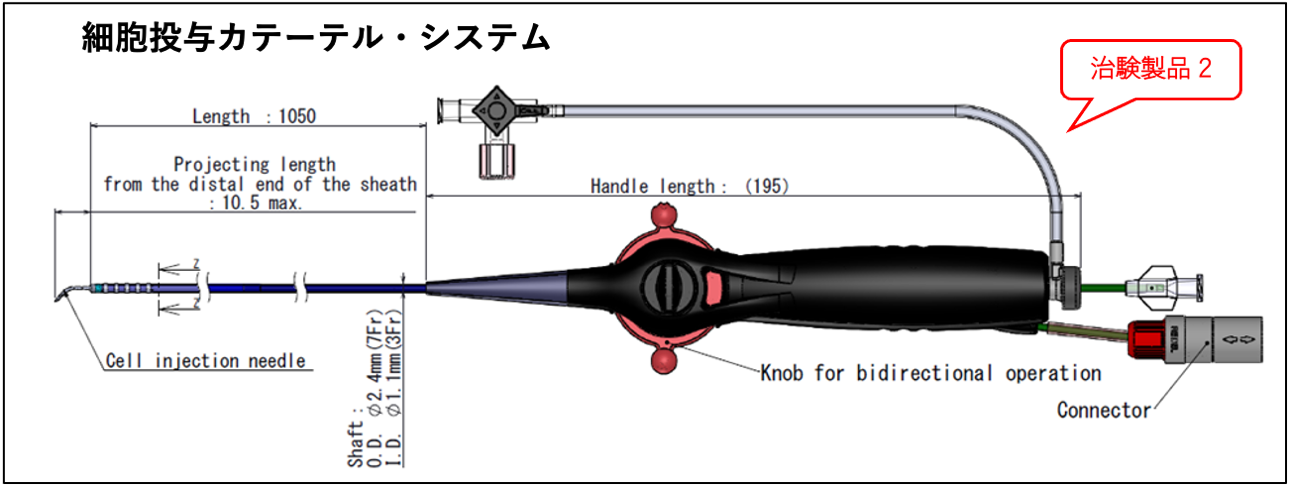

町野は、患者さんへの負担が少なく、安全で効果の高い心臓再生医療を開発するため、臨床で培ったカテーテル治療技術を応用し、筑波大学発バイオベンチャーおよび国内医療機器メーカーと共同研究を行っている。国内医療機器メーカーと細胞投与カテーテルの技術を開発し、3件の国際特許申請が公開に至った(町野:特許1〜3)。同カテーテルの仕様および手技を確立し、投与細胞の製造方法も確立したため、大動物での実施可能性・安全性・有効性の検証を行い、日本循環器学会で成果発表した(町野:学会1)。2021年4月に筑波大学附属病院治験審査委員会における承認を得て、同年6月よりFirst-in-Human医師主導治験を開始し、AMEDで成果報告を行い(業績:学会4)、治験プロトコルを論文報告し(業績:論文3)、治験実施体制を整えた。COVID-19感染拡大による影響もあったが、水戸協同病院からも治験候補症例をご紹介いただいており、症例登録を進めていく予定である。

|  |

| |

| |

(2)「導電性ナノファイバーを用いたウェアラブル心電図による心房細動診断」(東レ株式会社との産学連携共同研究)

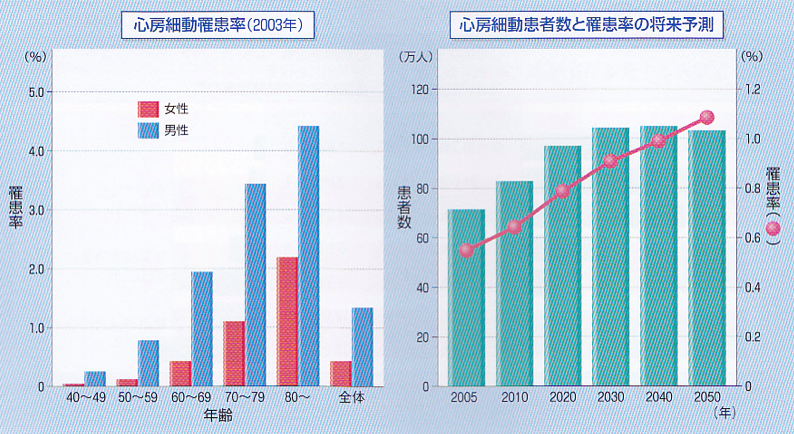

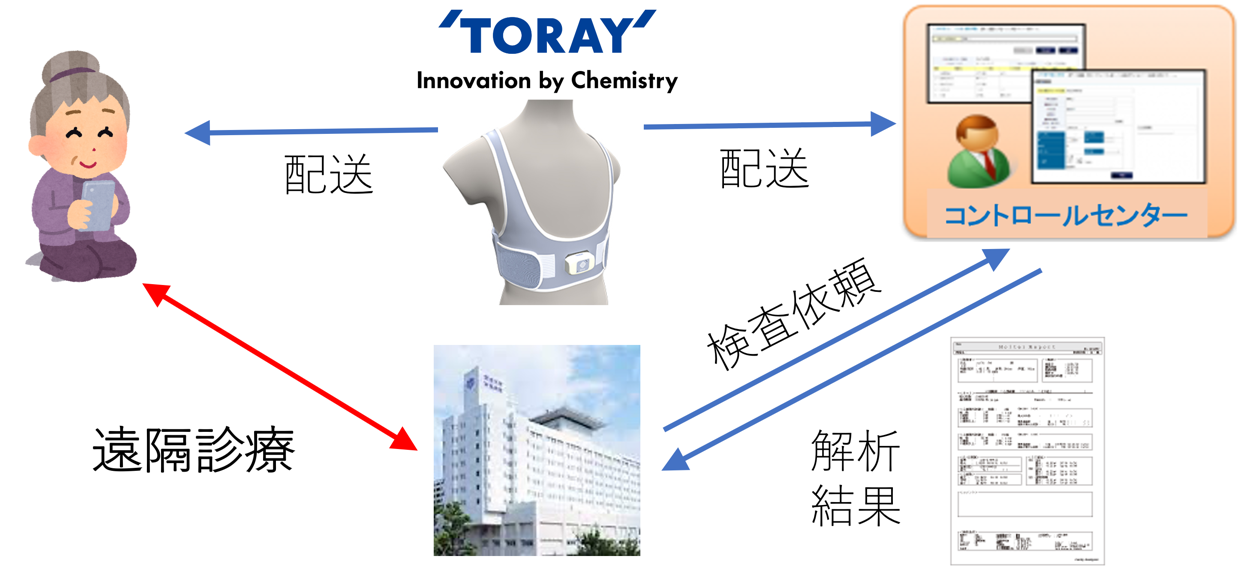

超高齢社会に突入した日本において、茨城県の65歳以上人口は29.4%と、全国平均の28.5%を上回っている。加齢とともに頻度が増加し、約1/3が脳梗塞を発症する心房細動を早期診断し、脳梗塞予防治療を早期に開始するため、先端材料を用いたウェアラブルデバイスの臨床応用を目指し、町野は、国内医療機器メーカーと共同研究を行っている。筑波大学第1号の臨床研究法下の特定臨床研究(jRCTs032180018)を完遂し、パイロット研究の成果を論文報告した(町野:論文1)。また、本ウェアラブル心電図デバイスは、医療機器として筑波大学附属病院に導入され、臨床使用が可能となった。今後も開発企業と連携し、本研究成果を遠隔診療システムへと発展させ、医療機関へのアクセスに困難を伴う県内地域における 脳梗塞発症予防につなげたい。

(3)癌幹細胞標的による新規治療の開発

癌幹細胞と非癌幹細胞を含む細胞株の同定と、癌幹細胞の培養系の確立に成功し、癌幹細胞の特性に関する基礎的研究を継続している。その結果、幹細胞性Stemnessを維持するために必要な遺伝子群を同定した(論文執筆中)。今後、さらなる機能解析や治療標的を目指した研究開発を理化学研究所と共同で進めていく。

4)イメージフローサイトメーターの開発

東京大学大学院理学系研究科(合田研究室)と東京大学医学部病態診断医学(矢冨研究室)との共同開発

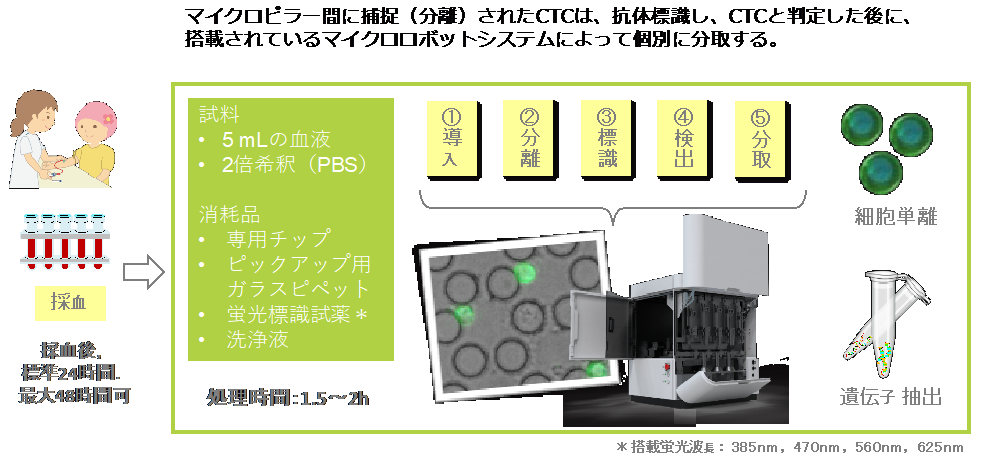

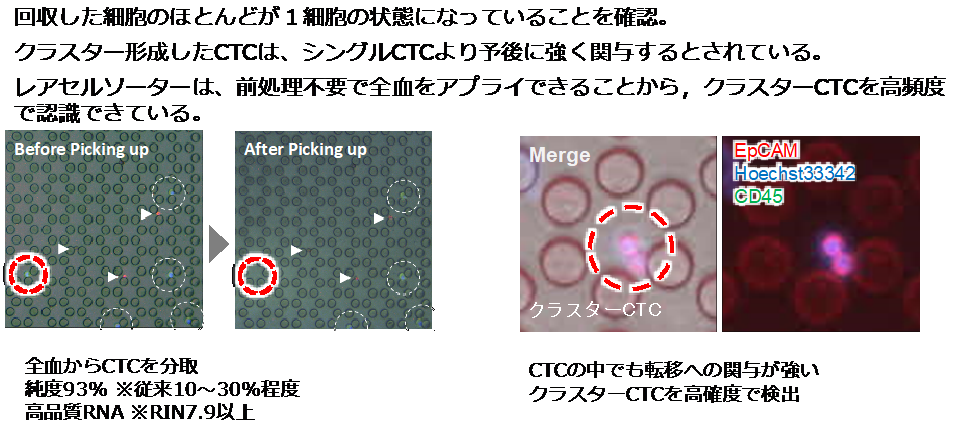

(5)レアセルソーターノ開発

東京大学工学系研究科(新井研究室)とメドリッチ株式会社との共同開発

(松阪 学会発表1)

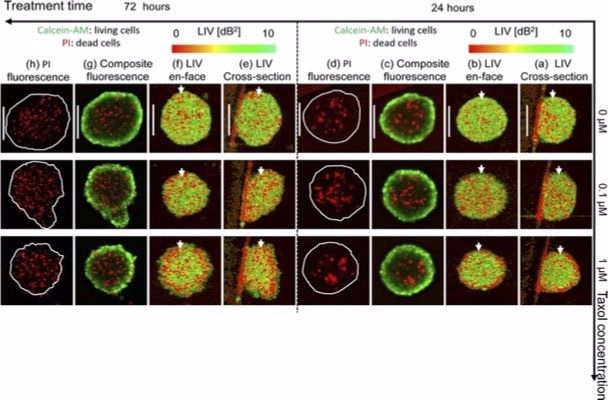

(6)薬物の治療方針決定システムの構築

東京大学工学系研究科(新井研究室)、産総研細胞分子工学研究部門(杉浦研究室)

筑波大学医学医療系計算光学グループ(安野研究室)との共同開発

患者由来のがんオルガノイドの構築とその評価モデルの開発を行なっています。OCT(光干渉断層計)顕微鏡により、ラベルフリーに細胞・組織の機能・活動(細胞内motility)を可視化するin vitro 培養組織(主に腫瘍スフェロイド)を用いた薬効評価を行なっている。(松阪 論文2, 3, 学会発表2)

II.つくば臨床医学研究開発機構(T-CReDO)での中心的な役割を担い、臨床研究・橋渡し研究を推進するための人材育成

II-1. つくば臨床医学研究開発機構(T-CReDO)での中心的な役割

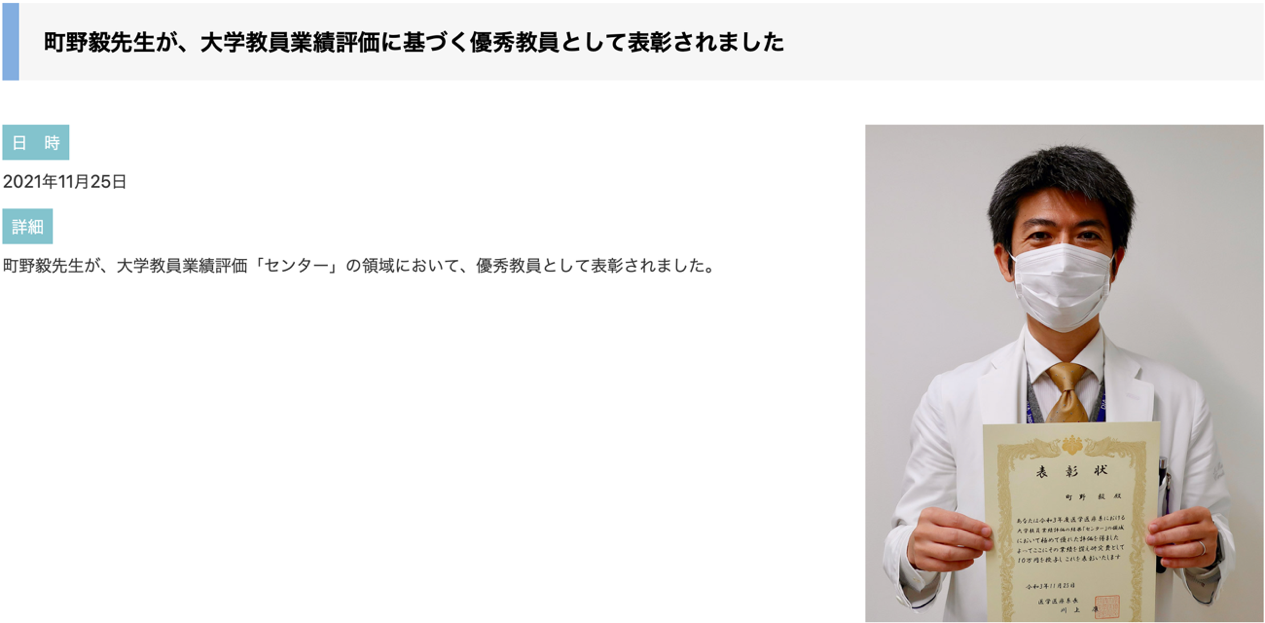

TR推進・教育センターの専任である町野は、1) AMED人材育成事業[Research Studio powered by SPARK]、 2) 筑波大学エクステンションプログラム「グローバル医薬品・医療機器開発マネジメント講座」、および3) AMED人材育成事業「次世代医療機器連携拠点整備等事業」の推進と運営に取り組み、大学教員業績評価において、2年連続で優秀教員として表彰された。

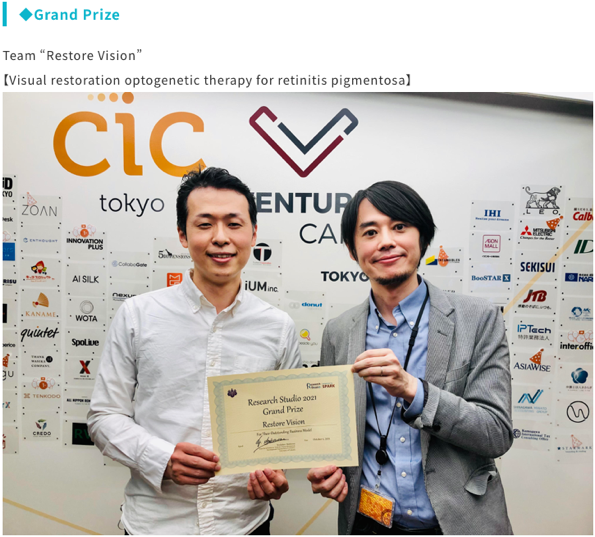

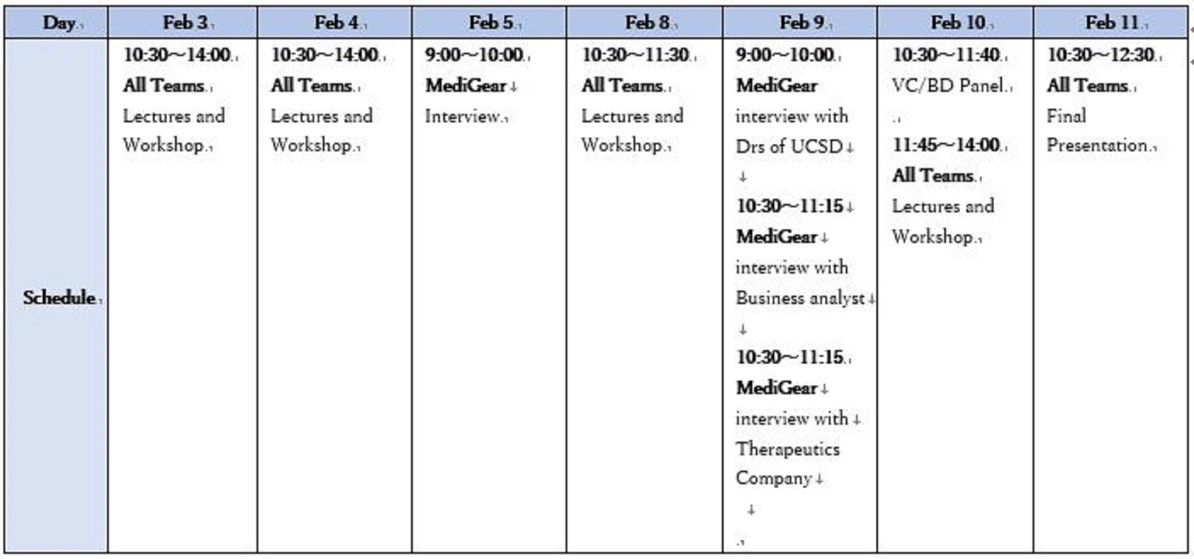

- 医療アントレプレナー育成プログラム「Research Studio」においては、COVID-19対応のためのオンライン・プログラムを町野が中心となって策定し、全てのセッションで司会・進行を務めた。2021年度は5チームを採択し、担当したチームが最終発表で評価され、海外研修チームとして選ばれた。海外研修は米国との時差を考慮して、午前中心で約2週間のプログラムとした。また、2020年度の海外研修チームの一つは、筑波大学と産業技術総合研究所(AIST)の技術を基にしており、海外での起業・資金調達に向けて、UC San Diegoと検討を進めている。また、国際展開を推進するため、参加チームを英語で紹介するプラットフォーム(YouTube)を構築した。さらに医療イノベーションを活性化するために、茨城県が主催するTsukuba Connectで発表を行い(業績:発表2)、AMED事業の集大成としてResearch Studio Catapultを開催し、オーガナイザー・司会・座長を務めた(業績:発表3)。

- <オンラインでのグループワーク・メンタリングの様子>

- <最終ピッチの受賞チーム(大阪大学と合同で開催)>

-

- <海外研修プログラム(オンライン)内容>

-

- <参加チームを紹介するプラットフォーム(YouTube)>

-

- <Research Studio Catapult>

-

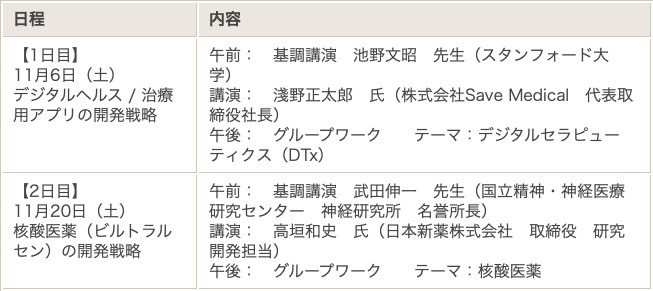

- 「グローバル医薬品・医療機器開発マネジメント講座」において、デジタルヘルス(治療用アプリ)および核酸医薬(ビルトラセン)を題材として取り上げ、2日間のオンライン・ワークショップを開催し、23名の受講生が参加した。町野講師は本プログラムの策定を行い、司会・進行を務め、グループワークのチューターも担当した。また、本講座の受講生によるアルムニの会にも参加し、医療分野における開発人材ネットワークの形成にも貢献している。また、本講座の内容をまとめた出版企画も進めている。

- <グループワークの様子>

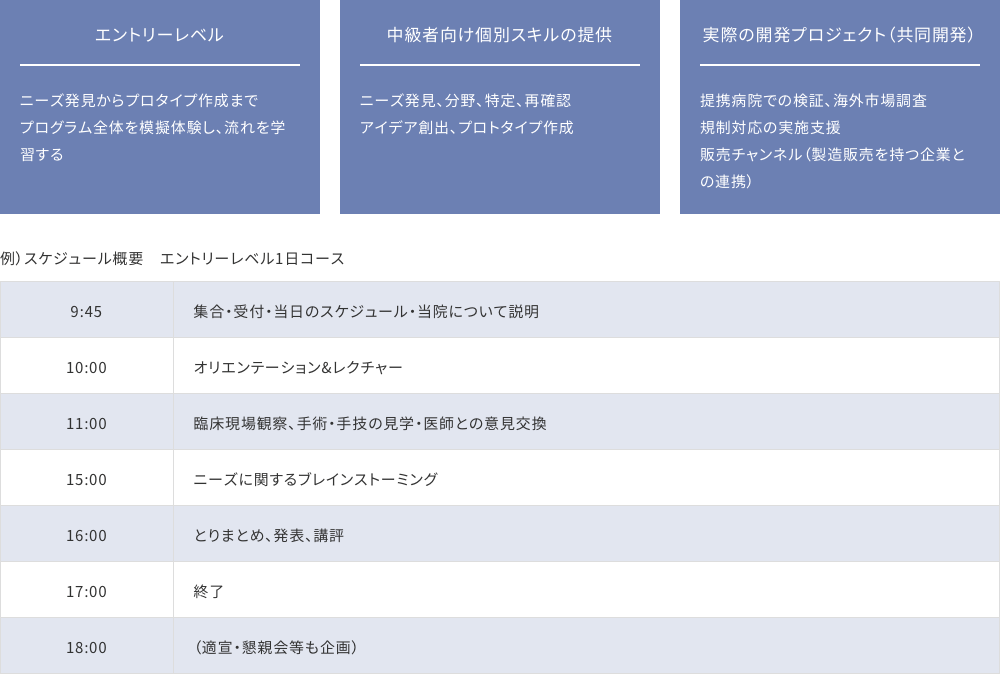

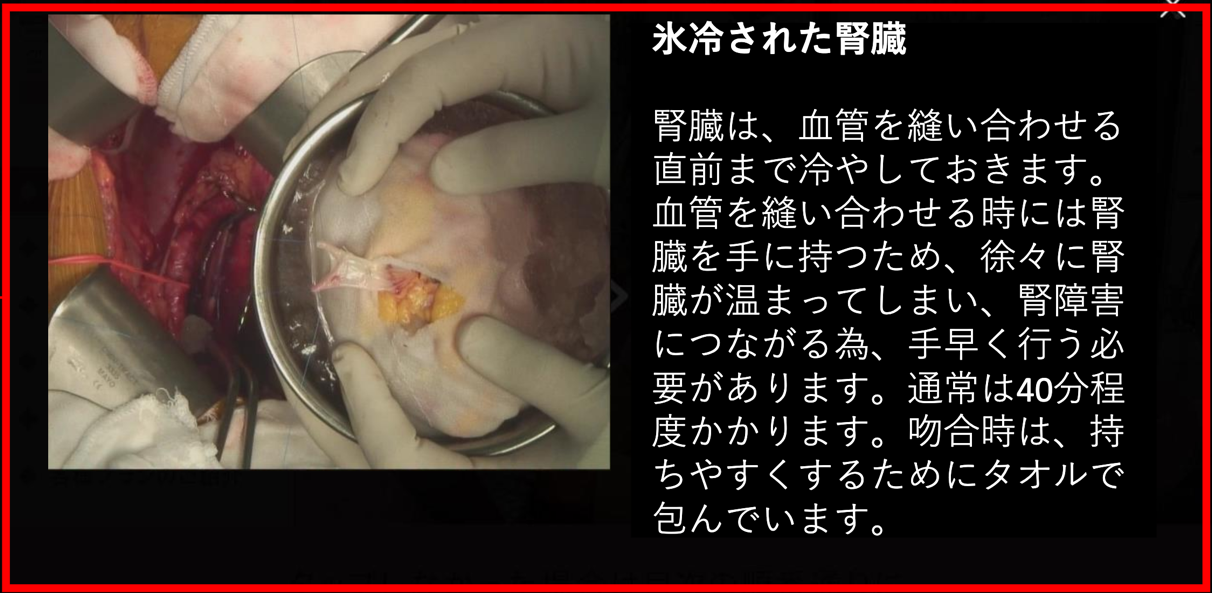

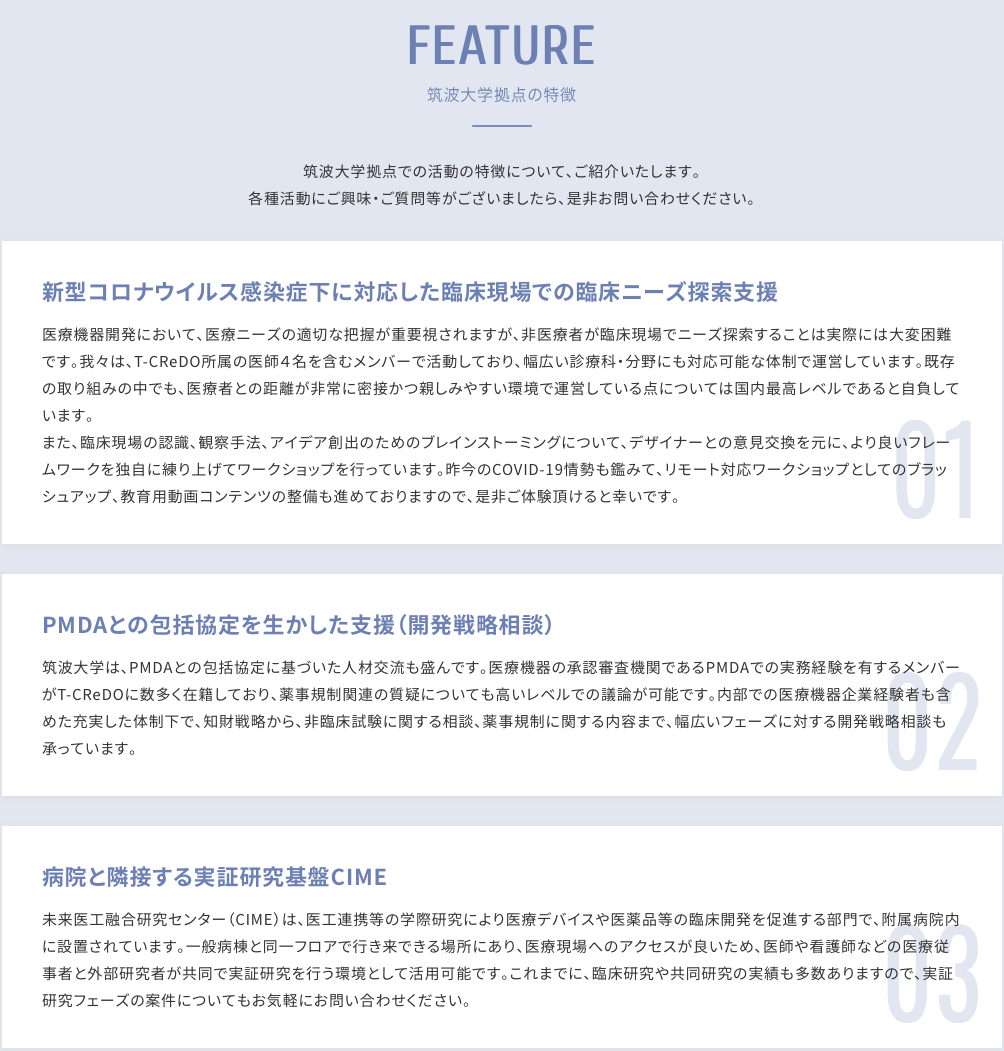

- AMED「次世代医療機器拠点整備等事業」として、臨床現場見学の機会を企画・提供し、臨床現場から企業との共同研究への発展が狙えるような仕組みづくりに積極的に取り組んだ。具体的な案件として、物質・材料研究機構(NIMS)の技術に対する臨床ニーズを掘り下げ、NIMSとの共同研究として論文報告を行った(業績:論文5)。さらに、COVID-19感染拡大状況におけるエアロゾル対策のため、茨城シーアイシー研究所と検査部臨床医とのマッチングを行い、共同研究契約を締結し、パイロット研究を開始した。また、カテーテル治療シミュレーターを用いたデモンストレーションを実施し、支援側への臨床ニーズ教育も行っている。今後も臨床現場との調整を行いながら、異分野融合型の共同研究を生み出せる場を、未来医工融合研究センター(CIME)を中心に構築し、茨城県内の研究施設や関連病院、企業等も含めて整えていく予定である。

臨床研究中核病院に向けた取組み

特定臨床研究を推進すべく、各診療科ヒアリングを継続して実施した結果、臨床研究法対応の相談件数は2020年度20件から2021年度30件と増加し、新規研究も10件開始することに貢献した。臨床研究中核病院における臨床研究法対応の研究が年々減少する中、3年間の新規件数は中核病院の平均を超える27件に至っている。研究計画の立案支援や委員会申請資料作成支援に加え、附属病院の研究費助成制度(先進的医療推進支援制度GIAM)の効率的な運用を行い、17件のプロジェクトのサポートを行った。こうした取組みによって臨床研究中核病院の承認要件となる論文実績も着実に増加傾向にある。

また、学内での取組みを関東甲信8大学9病院の大学病院臨床試験アライアンス総会やARO協議会等で報告を行い、T-CReDOの活動を全国的に広報している。

II-2. 臨床研究・橋渡し研究を推進するための人材育成

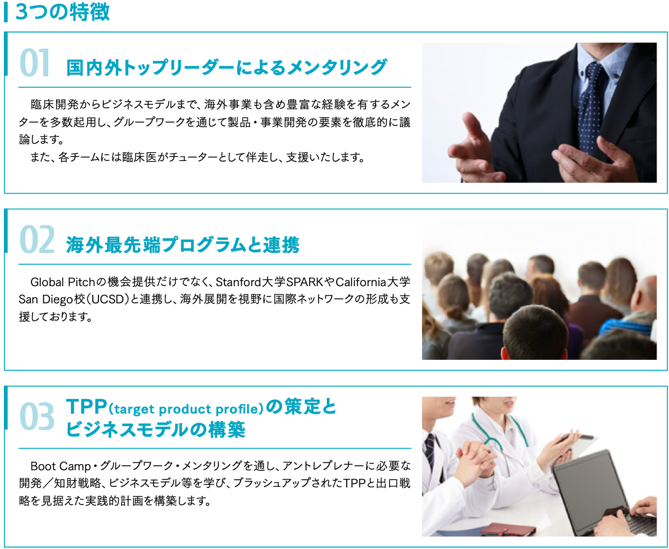

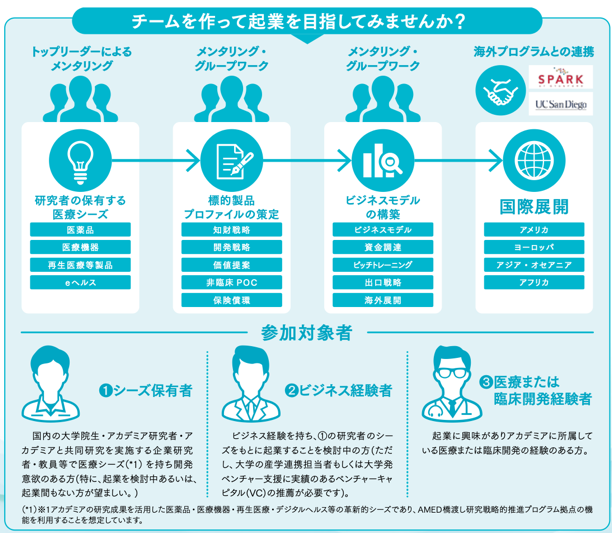

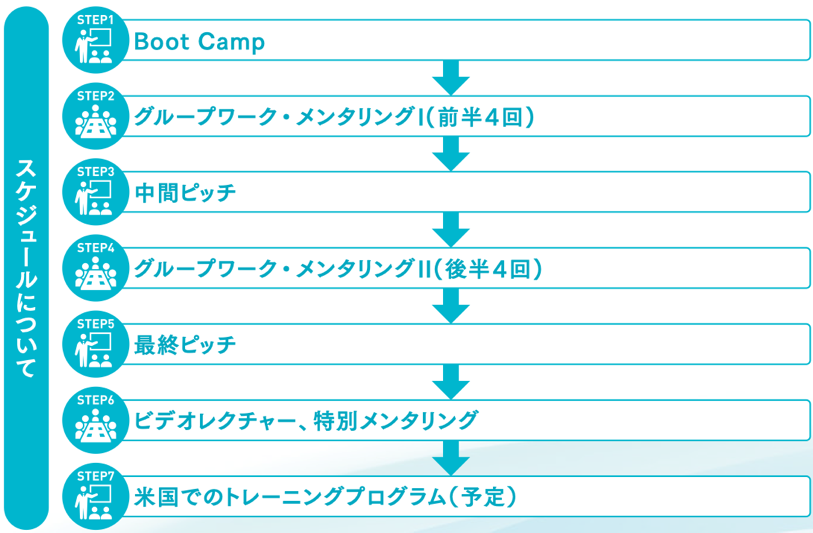

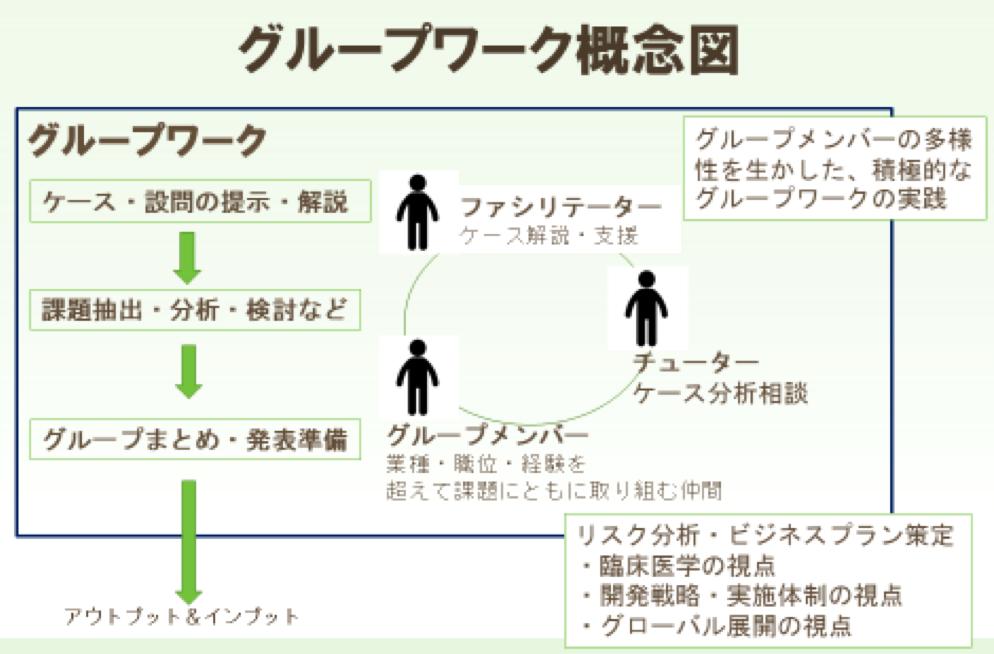

- 「Research Studio」は、医療におけるアントレプレナー教育プログラムであり、スタンフォード大学の医療アクセラレーション教育プログラムであるSPARKの協力を得て実施している。研究者や臨床医、ビジネスサイドの人材から構成されるチームに対して、メンタリングを行い、Target Product Profileの作成とビジネスモデルの構築を支援し、国際的な開発と資金調達が可能な人材を育成するプログラムである。

- <プログラム概要>

-

-

- 「グローバル医薬品・医療機器開発マネジメント講座」は、産業界・アカデミアにおいて重要視されている「開発初期から出口戦略やグローバル展開を見据えて、アンメットニーズに応える新規事業・革新的医療技術を創出する人材」の育成を目標に医薬品・医療機器の開発戦略やビジネス戦略に関する講義とグループワークを行う教育プログラムである。

- <プログラム概要>

-

- <2021年度のプログラム内容>

-

- AMED事業である「次世代医療機器連携拠点整備等事業」に2019年度から採択され、臨床現場のニーズから生み出される医療機器開発を推進する人材育成を行っている。COVID-19感染拡大の状況に対応し、オンラインで現場観察を体験できる体制も構築した。また、ホームページも作成し、臨床ニーズに即した医療機器開発の契機を生み出せる仕組み作りに取り組んでいく予定であり、産学連携を実践できる人材の育成を進めていきたい。

- <臨床現場観察のプログラム内容>

-

- <臨床現場観察のオンライン教材例>

-

- <臨床現場観察のホームページ>

-

-

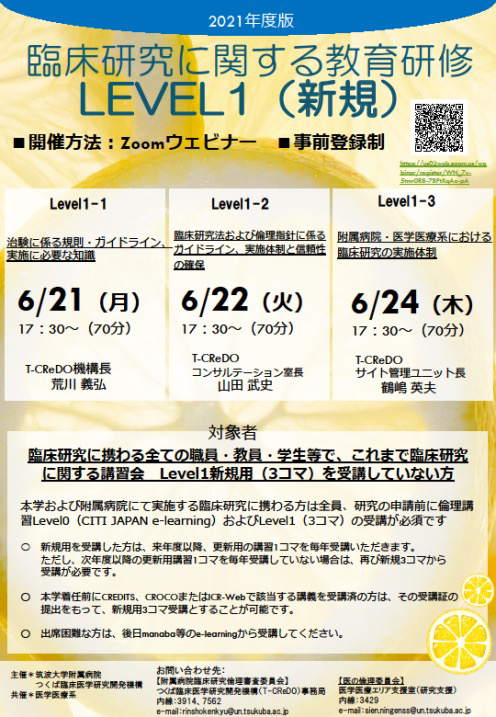

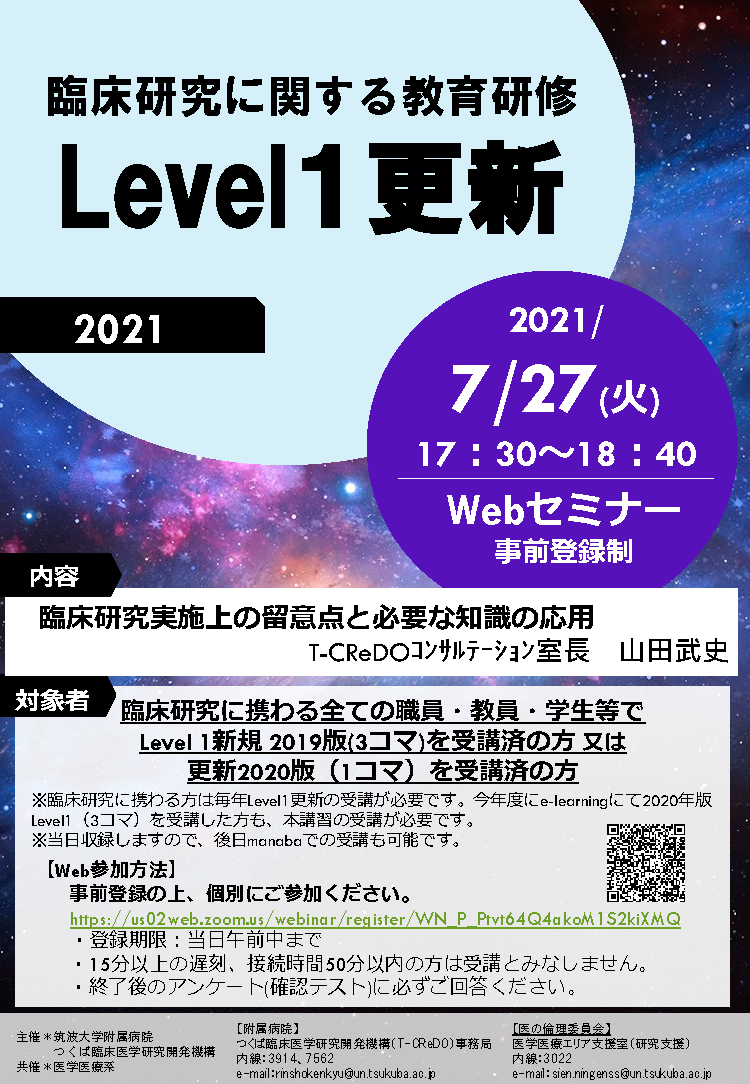

- 臨床研究に関する教育研修

臨床研究に携わる全教職員・学生等を対象とした教育研修として、新規用の研修を2021年6月22日に、更新用の研修を2021年7月27日に開催した。人を対象とする生命科学・医学系指針の施行に伴い、中央審査や研究責任者の責務などについて周知を行った。また、専門職研修としては、プロトコルデザインについて2022年2月1日に講義を行った。いずれもオンライン開催として、収録した講義はe-learningで受講管理を行い、教育センターなどからの要望に応じて資料を提供した。

- 学生教育

学生教育としては、筑波大学医学類M4を対象とした社会医学実習においてプロトコル作成に関して講義を行い、大学院博士課程を対象とした橋渡し研究概論では腫瘍融解ウイルスの開発や癌薬物療法の臨床試験に関する講義を行った。また、医療科学類を対象とした臨床薬理実習では、インフォームドコンセントの実際の現場を想定した模擬演習を通して、将来の治験コーディネーター育成に向けた実習に参加した。 - 診療科への情報提供

全診療科の担当者ならびに教育センター教員を対象として、研究管理指導員連絡協議会を定期開催し(年5回)、生命医学系指針施行や個情法改正などの情報共有、不適合事例の紹介などを通して研究者教育を継続的に実施している。さらには、研究紹介や各種支援業務の紹介、各診療科の実績報告などを通して、研究推進を図っている。 - 支援スタッフの育成

T-CReDOの新任スタッフに対しては、各種外部セミナーの受講や、倫理委員に対するミニレクチャーを通して、指針等の規制要件の理解と研究デザインについて研修機会を設け、個別の研究相談を通してOJTによるスキルアップを目指す体制を構築した。

- 臨床研究に関する教育研修

https://www.youtube.com/channel/UCJ5GZNxbSLbUiyG--ZpJTPg

https://www.youtube.com/channel/UCJ5GZNxbSLbUiyG--ZpJTPg