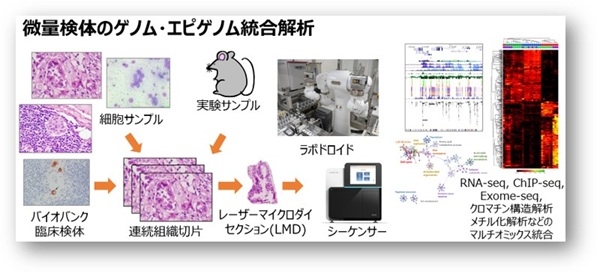

微量臨床検体のゲノム・エピゲノム解析

これまでのヒトの病気の研究では、がんの組織から樹立した培養細胞が活躍してきました。プラスチック容器の中で増やせるこのような細胞は、様々な生化学的、分子生物学的な実験に用いることができ、病気の原因の解明や治療薬の開発の基礎となっています。一方で、培養細胞はヒトの体内とは異なった環境で長期間維持されており、自然なヒトの細胞の振る舞いとは違った性質も持っていることが予想されます。また、実際のヒトの組織は多様な細胞とその周囲をとり囲むタンパク質などが複雑な構造をとっており、試験管内の細胞培養では再現できません。このような理由から、特に細胞が活発に増殖していないような組織では、ヒトの正常と病気の状態で、細胞の活動がどのように調節されているのかはよくわかっていません。本研究グループでは、つくばヒト組織バイオバンクセンター、病理診断学グループなどと共同して、実際の患者さんから提供された組織検体を直接解析することで、ヒトの病気の直接的なメカニズムの解明と治療薬の開発に向けた研究を行っています。

このように重要な臨床検体を用いた研究は、なぜこれまでに行われていなかったのでしょうか?その原因の一つ目は、臨床組織バイオバンク整備の必要性です。病理診断の専門医によって正確に診断され、残った組織をきちんと管理するバイオバンクが無ければ、臨床検体を用いた研究はできません。筑波大学附属病院には、臨床研究のための検体管理を目的としたバイオバンクが設置されています。二つ目は解析技術です。本研究グループでは、顕微鏡下でやっと確認できる程度の小さな組織片を用いてゲノミクス解析を行う技術を確立し、病理組織の中の細胞一つ一つがどのように活動しているのかを調べています。

このように重要な臨床検体を用いた研究は、なぜこれまでに行われていなかったのでしょうか?その原因の一つ目は、臨床組織バイオバンク整備の必要性です。病理診断の専門医によって正確に診断され、残った組織をきちんと管理するバイオバンクが無ければ、臨床検体を用いた研究はできません。筑波大学附属病院には、臨床研究のための検体管理を目的としたバイオバンクが設置されています。二つ目は解析技術です。本研究グループでは、顕微鏡下でやっと確認できる程度の小さな組織片を用いてゲノミクス解析を行う技術を確立し、病理組織の中の細胞一つ一つがどのように活動しているのかを調べています。

マウスモデル解析を通した先端技術開発

ゲノミクス技術開発の過程では、マウスモデルは重要です。基礎研究プロジェクトでは、「より詳しく、より正確に」という研究者の要求がたくさんあり、既存の解析技術の問題点を改善したり、全く新しい解析アプローチのアイディアを得られることが多くあります。まさに「必要は発明の母」というわけです。また、実験に使うマウスは、遺伝的に均質で、同じ条件で飼育することができるため、遺伝的背景の影響を受けない実験データの誤差を検討することができます。ヒトの臨床検体は提供者それぞれの病態、遺伝的背景、サンプリング過程の微妙な違いから、非常に多様です。その他にも、思いもよらない要因が、患者群やデータに影響するかもしれません。そのため臨床検体のゲノム・エピゲノム研究では、マウスモデルでの解析をたくさん繰り返した経験に基づいてデータを見ることで、はじめて何と何を比べればよいのかが理解でき、「生物学的に有意な」現象にたどり着くことができると考えています。

宇宙生命科学・ヒトと地球生態系の宇宙進出に向けて

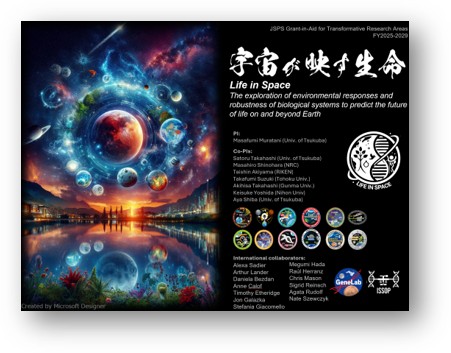

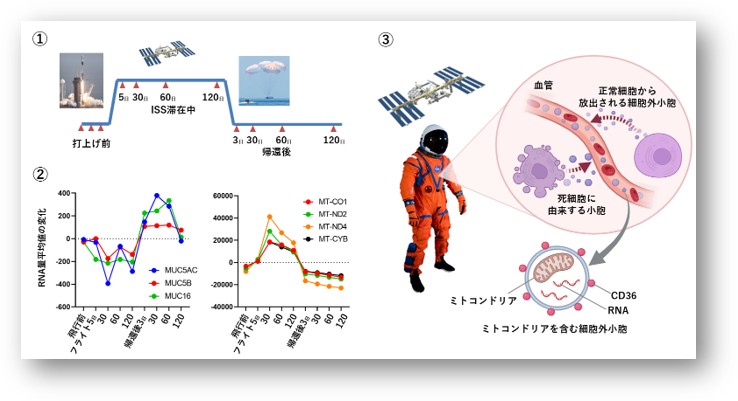

上記のように重要なサンプルから最高品質のゲノム・エピゲノムデータを引き出す解析技術は、さまざまな研究にも応用できます。その中でも、つくば研究学園都市に拠点があるJAXAの宇宙生命科学研究は、本研究グループの取り組む重要な研究分野になっています。国際宇宙ステーションで行われる宇宙飛行士を対象とした臨床研究、マウスの宇宙飼育研究をはじめ、共同研究により様々な生物種の解析を担当しています。本研究グループが代表者を務めるテーマとして以下の3つがあります。

科研費・学術変革領域研究(A)

JAXA「きぼう」船内利用フラグシップミッション(2023年採択) 「宇宙飛行士デジタルツイン:iPS細胞と人工知能の応用による宇宙個別化医療の展開」

国際公募ライフサイエンスおよび宇宙医学分野の国際宇宙ステーション利用実験テーマ(2014年採択) 宇宙滞在中の液体生検による血漿中核酸のゲノム・エピゲノム解析

〜cfDNA等を用いた低侵襲体内モニタリングに向けて〜(Cell-Free

Epigenome)

筑波大学医学医療系

ゲノム生物学教室

〒305-8575

茨城県つくば市天王台1-1-1

TEL 029-853-7645

FAX 029-853-3925

MAIL muratani@md.tsukuba.ac.jp