1)動脈圧受容体反射・心臓迷走神経反射の解析 |

近年、麻酔からの覚醒が迅速になり、日帰り手術も増加傾向にあります。

循環反射に及ぼす麻酔薬の影響がどの程度残存するのか、回復過程の把握が重要と考えられます。

Oxford method

Spontaneous sequence method

Neck chamber method

などの方法を用い各種麻酔薬の動脈圧受容体反射・心臓迷走神経反射等の解析研究をしています。 |

|

|

| スペースシャトル内での実験風景 |

|

|

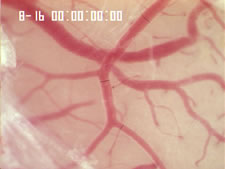

2)脳表血管の直接観察 |

| 脳蘇生には脳圧・脳血管のコントロールが重要です。各種薬剤の脳血管に及ぼす影響を直接観察できる実験系を使用し、さまざまな生理的変化(血圧、炭酸ガス分圧、酸素分圧)の脳血管に及ぼす影響を直接観察する研究をしています。 |

|

|

|

3)Langendorff heartによる心臓に対する薬物の直接作用 |

| ランゲンドルフ孤立心モデルは、血管因子、神経反射、カテコラミン濃度などの影響を受けない実験系です。この実験系を用いて、使用した薬物そのものの心臓に対する直接作用を観察しています。 |

|

|

|

4)疼痛モデルと疼痛評価法 |

|

麻酔科医にとって痛みは解決しなければならない課題の一つです。痛みには多くの原因が有り、各々の評価方法があります。疼痛モデルと疼痛評価法を考案して

います。疼痛モデルにおける急性侵害刺激には、熱刺激(Hot-plate,

Paw flick, tail flick, tail

dip)や機械刺激(Paw

pressure, von

Frey)が有ります。化学刺激による炎症性疼痛にはホルマリン、カラゲニン、熱傷、手術(足底に皮切と縫合)などを用い、ニューロパシックペインモデル

では神経の結紮法を工夫しています。免疫組織染色の方法や動物を観察するためのデバイスにも工夫し、痛みについて深く研究しています。 |

|

|

| 改良型BP-98A(手作り) |

|

|

5)麻酔薬が中枢神経細胞に及ぼす作用の電気生理学的観察 |

|

麻酔薬、特に静脈麻酔薬の中枢神経系の神経細胞に対する作用を電気生理学的手法(主にスライスパッチクランプ法)を用いて解明しています。現在、麻酔薬は

GABAのみならず、様々な受容体に作用することが分かってきました。実験から明らかになった個々の麻酔薬の特徴を臨床に反映させることができたらと考え

ています。 |

|

| 6)人工呼吸中の無気肺に対する呼気時胸郭圧迫法 |

|

人工呼吸中の無気肺ウサギモデルにおいて、呼気時胸郭圧迫法(

スクィージング)が酸素化および換気に及ぼす効果や気管内吸引併用時のガス交換に及ぼす効果を観察し、有用性を検討しています。人工呼吸中の無気肺を改善

する方法を確立し、臨床に役立てたいと考えています。(右参考図は、クリックで拡大表示します) |

|

|

|

7)テーラーメイド医療を目標とした遺伝多型の解析 |

|

遺伝多型という差異に注目し、生体内で働く遺伝子および遺伝子が設計図となって生成される各種酵素・受容体などタンパク質の個人差(Genotype、

Phenotype)と麻酔薬の効き具合の関係を調べています。個々の患者において薬剤が効きやすいのか、効き難いのかを薬剤投与前に判定・予測し、適切

な投与量を決定するための研究です。個々人にとって最適な治療法を実現しようとする「テーラーメイド医療」の実現に向け研究を進めています。 |

|

|

8)その他、多くの研究を展開中 |

|

|