BIOMEDICAL SCIENCE

生命医科学域

基礎医学分野では、ヒトの正常と病態の解明を目指して、生命活動を支える分子の働きから、個体の発生、複雑な脳の機能、感染性生物と防御反応、免疫とアレルギー、がんなどについて、世界をリードする研究が多数行われています。

遺伝子の発現調整

ゲノム解析技術の進歩により、ヒトの遺伝的多様性と個性や病気になりやすい体質との関連が解析されています。

また、遺伝子スイッチのオン・オフの調節についても、多くの因子が協調して遺伝情報の発現を制御する、システムレベルでの理解が進んでいます。

筑波大学には、ゲノムの制御状態「エピゲノム」を構成する転写因子やクロマチン構造に関する優れた研究の蓄積があり、ウイルスの複製、がん細胞の増殖、血球の発生・分化、薬物・毒物に対する応答などに関する幅広い分野の研究の基盤となっています。

UCSC ゲノムブラウザ上で可視化したヒト HOXA 遺伝子クラスターのエピゲノム:クロマチン構造、ヒストンタンパク質の修飾や DNA のメチル化状態を解析することによって、細胞の分化・発生段階、ヒト疾患に関連したゲノムの制御状態が明らかにされつつあります。膨大なゲノム解析データをインフォマティクス手法を用いて統合的に解析します。

脳科学研究

筑波大学の基礎医学研究のもうひとつの特徴は、遺伝子改変動物を用いた研究が大変盛んだということです。さまざまな生体内分子の機能や最近注目されている幹細胞の研究についても、生きた動物の体内でその機能を調べることが重要視されています。

さらにはさまざまな病気のモデル動物を作製し、個体全体の中で正常と病態を理解していこうとする気運が高く維持されています。

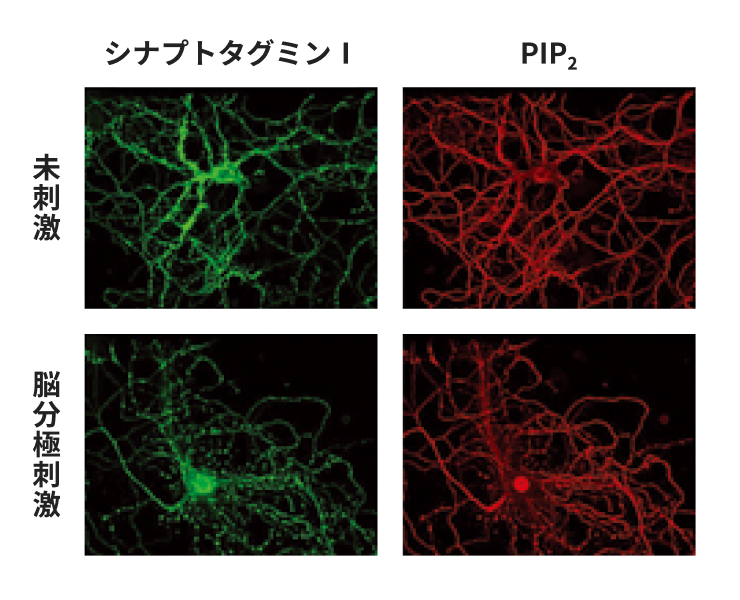

現代の細胞生物学の技術では、動物個体の臓器や組織を構成する様々な細胞を取り出してシャーレで培養することが可能となり、また、細胞内に存在する蛋白質や分子を容易に可視化することができます。マウスの脳から神経細胞を取り出してシャーレで培養すると、軸索や樹状突起と呼ばれる長い突起を伸ばして、標的の神経細胞とシナプスを形成します(写真左:緑色の斑点は神経細胞内のシナプトタグミンI蛋白質を可視化したシナプス部位です)。神経細胞の興奮(脱分極)に伴って神経伝達物質が放出され、これを標的の神経細胞が受け取ることにより神経伝達が行われます。神経細胞の脱分極時にのみ、シナプス部位では特殊な分子(写真右の赤色はリン脂質の PIP2 を可視化したもの)が産生され、神経活動に重要な役割を果たすことが見出されています。このような研究は、学習や記憶など、脳高次機能の分子メカニズムを理解するうえで大変重要です。

がん研究

がんの研究もさかんです。転写の調節因子や細胞内のシグナル伝達分子の異常による発がんに関する研究や分子生物学をがんの診断に応用する研究などが行なわれています。

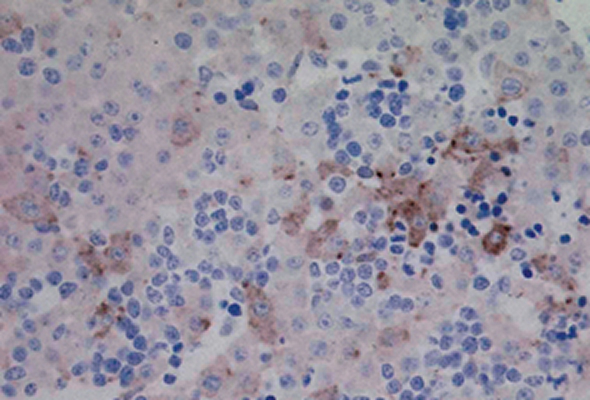

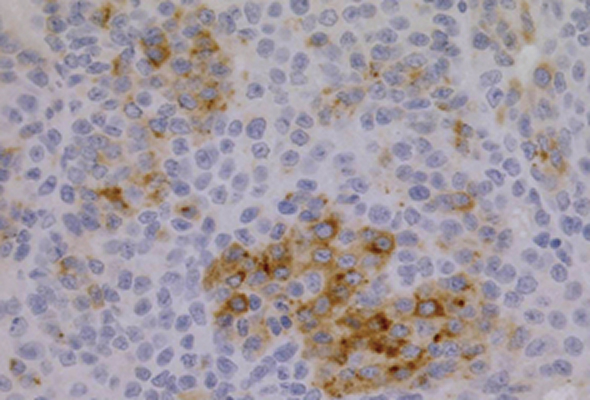

がんの特質の一つは『先祖帰り』です。胎児の組織で特徴的に発現する遺伝子ががん組織に発現することがあり、こられの胎児性蛋白はがん診断のマーカーになるだけでなく、治療のターゲットにもなりうる蛋白です。

左はブタの5週令の胎児組織で、胎児の初期に特徴的に高発現する蛋白の一つである Dkk3 の免疫染色像です。胎児組織に観察される髄外造血細胞に混じて存在する胎児の幼弱肝細胞に陽性です。右はヒト肝芽腫組織でこの胎児性蛋白は腫瘍細胞でも発現している事がわかります。