CLINICAL

MEDICINE

臨床医学域

臨床医学分野では、多数の教員がいくつもの研究グループを構成し、さまざまな疾患の原因・発症機序・病態の解明と、新しいより優れた診断・治療・予防法の確立をめざして研究を行っています。

最先端の臨床医学研究

臨床医学分野においては、近年飛躍的な進歩を遂げている分野の技術を取り入れ先進的な臨床研究を進めています。分子病態解析、遺伝子解析などの手法は、すでに研究のみならず日常の検査としても広く取り入れられ、各個人の病状に応じた最適な治療(テーラーメード医療)を提供することに貢献しています。

また、3D −コンピューター断層撮影(CT)などの新画像技術、カテーテル・アブレーションによる不整脈治療、内視鏡・ロボット支援手術、がんゲノム医療など、ハイテク機器を用いた研究成果は、すでに臨床応用されています。

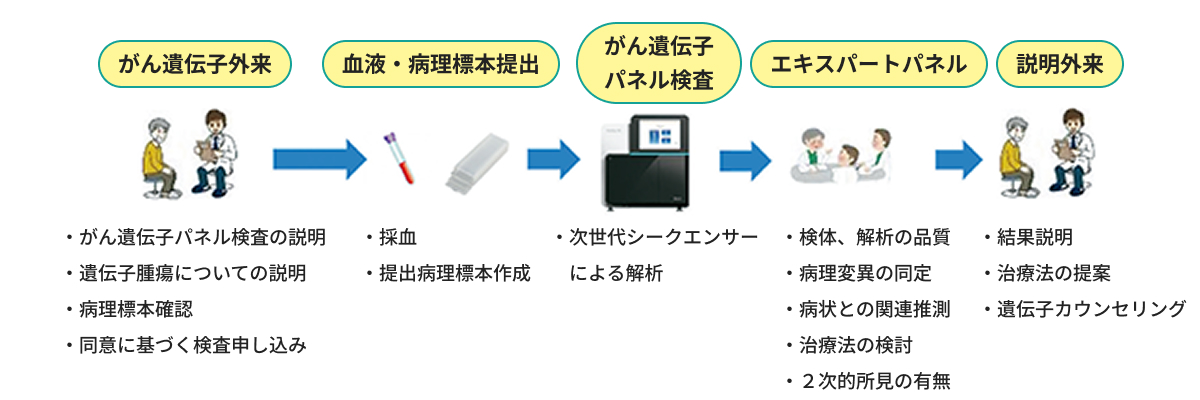

また、がん、エイズ、遺伝性疾患、自己免疫疾患などの難治性疾患にも積極的に取り組み、臓器移植、細胞療法、遺伝子治療、再生医療などの分野で新しい治療法の開発をしています。また、筑波大学が開発された当初から力を入れている陽子線治療や、近年開発された脳腫瘍に対する中性子捕捉療法は全世界のトップリーダーとして牽引しています。がん治療法の開発においては一定の治療計画に基づいた治療成績を継続的に集積し、データベースを構築していくことが極めて重要です。このような信頼性の高いデータベースを構築するために、附属病院ではいくつもの先進的な質の高い臨床試験が実施され、新しい治療法の開発に寄与しています。附属病院は2019年9月にがんゲノム医療拠点病院に指定され、がんゲノム外来を開設しました。ここでは病理組織からDNAを抽出し、遺伝子パネル検査、専門家会議(エキスパートパネル)を経て患者さんに適切な治療法の選択に役立てるがんゲノム医療医療を実践するとともに、国立がん研究センターのデータベース構築に協力しています。

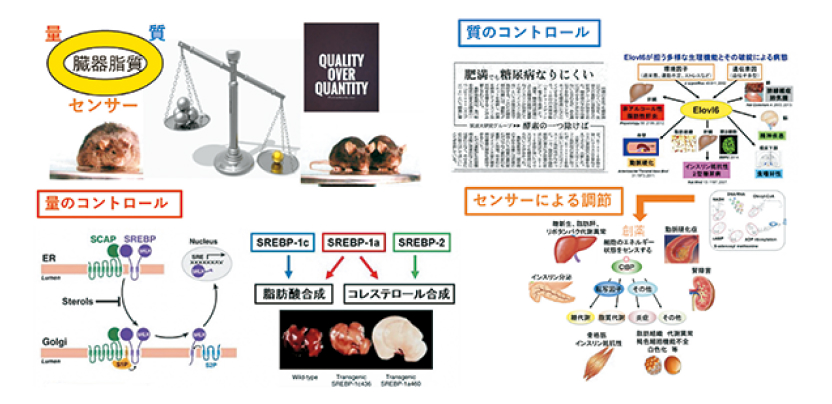

がん以外にも、動脈硬化、糖尿病、高脂血症、高血圧 , メタボリック・シンドロームなど様々な生活習慣病に対して、脂質に関する新しい概念に基づいて動物モデルを作成、病態メカニズムを解明し、予防法・治療法に繋げるオリジナリティの高い研究に力を入れています。

図:生活習慣病の新しい概念 脂質の量と質

独自の脂質代謝研究から肥満、糖尿病、高脂血症、動脈硬化、認知症のメカニズム解明と新しい治療法の開発を目指しています。臓器や細胞内の脂質の量を調整する遺伝子の転写因子、脂肪酸の質を制御する酵素、栄養状態を感知するセンサーを発見しました。これら因子のエネルギー代謝の制御メカニズムと生活習慣病との関連を解明し、新しい治療法に繋げます。新しいバイオロジーが潜んでいます。

内分泌代謝・糖尿病内科

世界へ──つくばの研究ネットワーク

開学以来、医局講座制を廃止しているため、歴史的に学問分野にとらわれない多彩な共同研究が行われています。基礎医学や社会医学との共同研究はもちろん、体育科学と融合したスポーツ医学研究は、医学と体育の双方を持つ国内唯一の本学ならではのものです。

また、研究学園都市つくばには医学以外の研究施設が多く、グローバリゼーションの流れの中で、宇宙医学、環境医学、国際医学協力など、広い視野にたつ学際的研究が展開されています。

高度先進医療の場──筑波大学附属病院

臨床医学分野における活発な研究活動は、附属病院における高度な診療に反映されています。研究を支える多数の教員は、学生や研修医の教育にあたるとともに、地域医療への貢献および高度先進医療の推進をめざして、診療にも従事しています。

また、「つくば臨床医学研究開発機構(T-CReDO)」が中心となり、筑波大学および周辺研究施設で得られた研究成果を、より迅速かつ効率的に臨床の場に還元する橋渡し研究(トランスレーショナル・リサーチ)に取り組んでいます。

図:筑波大学附属病院におけるがんゲノム医療の流れ

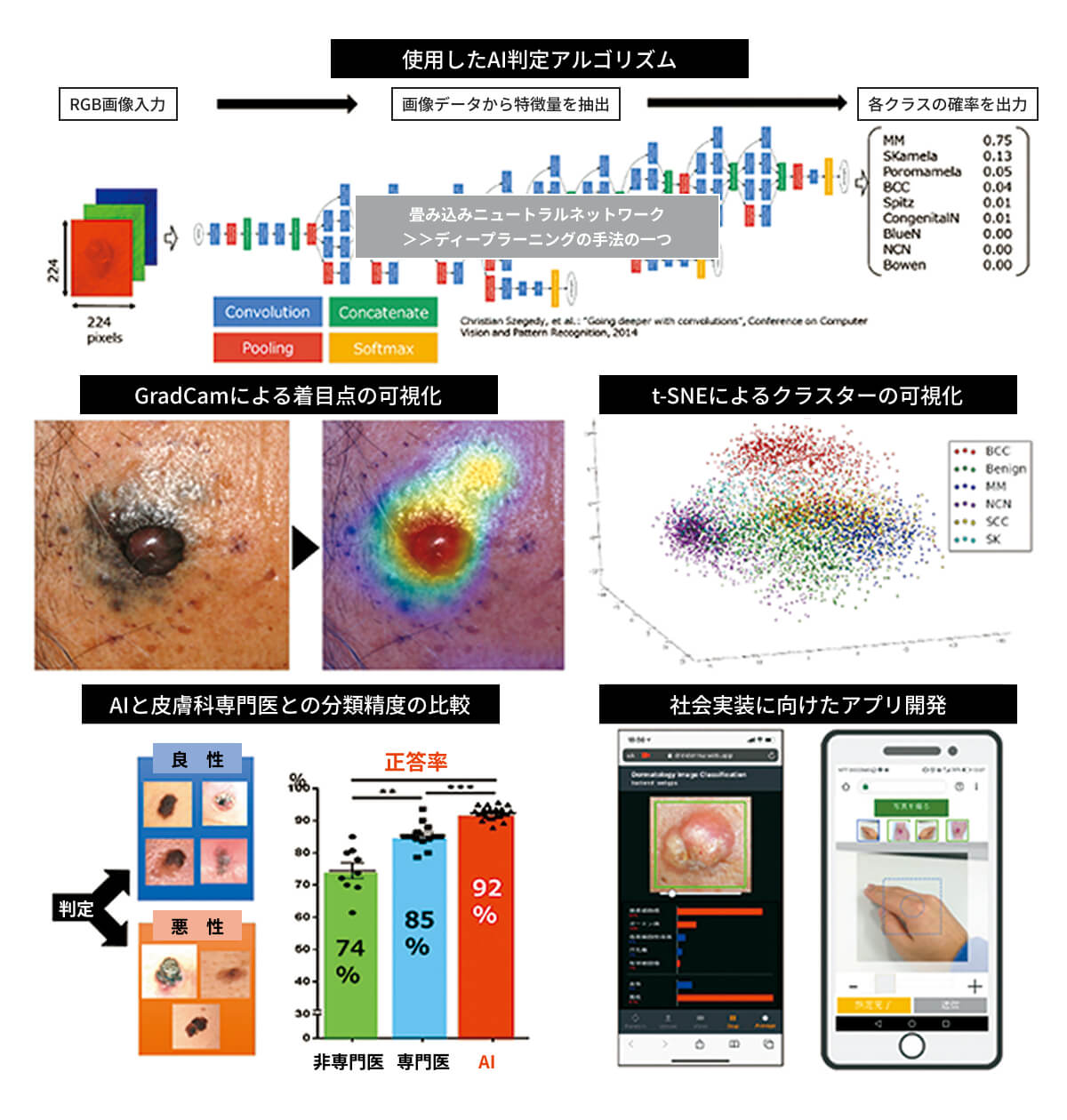

図:画像による皮膚腫瘍 AI 診断システム

人工知能(AI)の分野はこの数年で劇的な進歩を遂げています。皮膚科グループは 2016年からこの CNN を用いた皮膚腫瘍の AI 診断システムの研究を行っています。現在はこのAI 判定器を使ったアプリ開発を行っており、社会実装に向けて研究を行っています。

保管されている皮膚腫瘍の画像約6,500枚を用いて、図にあるようにCNNを用いたAIを学習させて判定器を作りました。CNNは従来の機械学習と違い、途中でどのようなプロセスを経ているかが分からない(ブラックボックス)ことが特徴ではありますが、画像のどの部分に着目しているかを可視化する技術も最近出てきています(図中のGrandCamやt-SNEなど)。この判定器の性能を評価するため、皮膚腫瘍の画像を分類するテストを医師とAIでその正答率を比較したところ、AIの方が皮膚科専門医より正確に判定できることが分かりました(図下・左)。

社会医学は、主として社会や人間の集団を対象とする研究分野です。

疾病の予防と健康管理、公害や環境問題、保健医療政策など、さまざまなテーマを取りあげ、研究成果を社会に還元して人類全体の健康に貢献しています。

社会医学の研究が充実していることも筑波大学の特徴の一つです。

看護学の研究対象は看護の専門技術や、胎児を含めたこどもから高齢者まであらゆる人々が抱える健康問題まで幅広いことが特徴です。高齢化社会、医療の高度化、国際化社会が進む現在、 看護学における研究テーマは多岐にわたっており、研究成果が臨床現場で応用され、 人々の健康維持・増進のために活かされています。

ヘルスサービスリサーチ

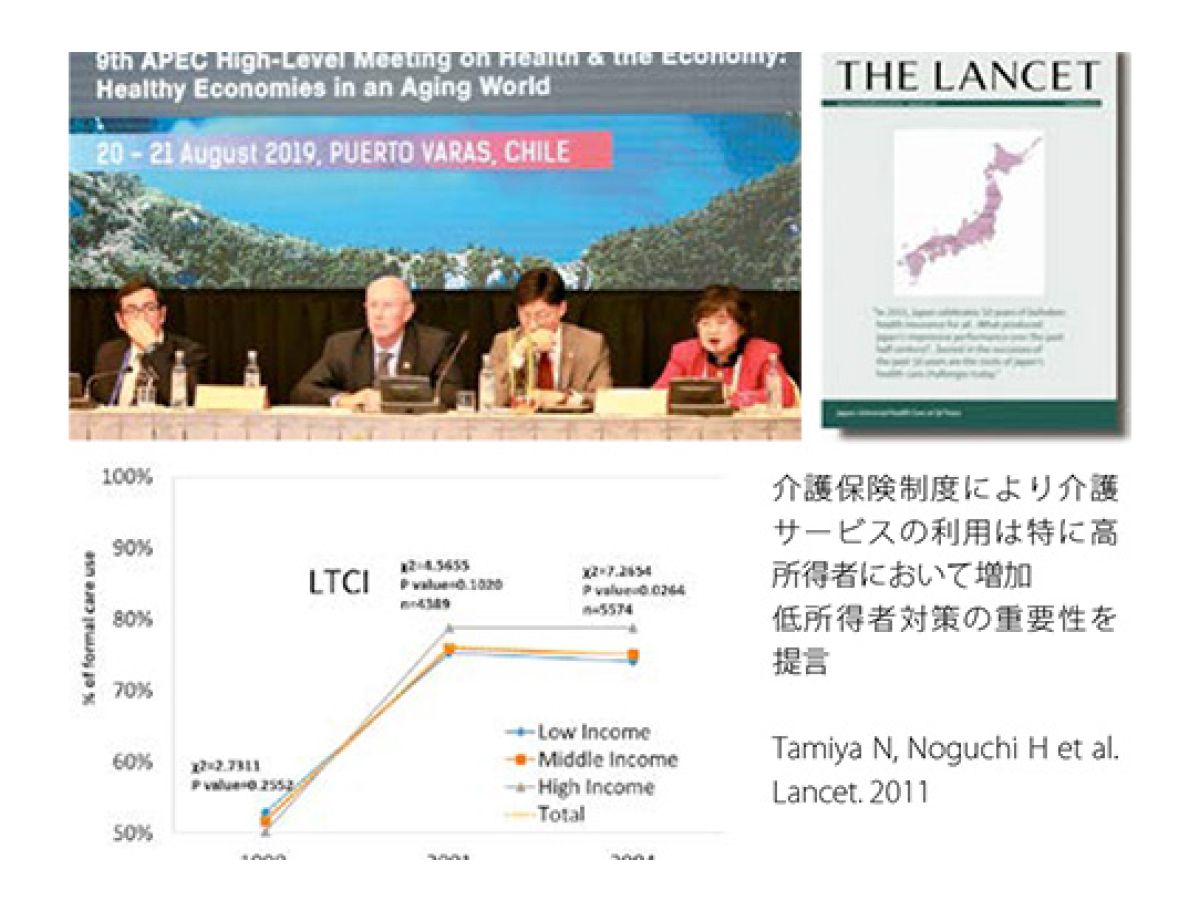

医療(保健・看護・福祉を含む)サービスの質を、Structure(or Input)、Process、Outcome の視点から、包括的・科学的に評価・分析し、医療分野だけでなく、政策学、法学、経済学、社会学、人類学等の学際的視点から考察し、その成果を国内外に発信しています。医療から介護・福祉を一連のサービスとしてとらえ、実証データに基づく研究成果を通じて、生活と調和した質の高いサービス提供の実現を促進することを目的としています。

近年では医療と介護のビッグデータを用いることによって、介護負担や緩和ケア医療、地域医療、医療費・介護費、医療・介護サービスの評価などについての様々な研究成果を報告しています。また、つくば市と医療・介護分野でのデータ分析に関する覚書を締結しており、筑波大学でのデータ分析による研究成果をつくば市の効率的な医療と介護政策に活かす取り組みも行っています。

健康情報の解析・評価

地域での実践的なフィールドワークとして、環境や生活様式の変化に伴う生体反応や、疾病構造の変化をいち早くとらえ、それを予防する研究があげられます。統計学や情報科学(Information Technology)を用いた解析や評価を行い、疾病の原因探究や疾病予防・健康管理・健康増進に役立てています。

国際共同研究-高齢化社会に向けて

日本とは環境や生活様式が異なる国々とのさまざまな比較研究が進められています。未来の日本人が健康で長生きできるよう、生活習慣病、老人病の原因を社会の中に探り当て、それを取り除こうとする包括的な予防研究がなされているわけです。今日の日本人の長寿や、老人保健法、健康増進法の制定には、このような研究が大きな役割を果たしてきました。

社会生活の人権と安全を守る

法医学では、医学を法的問題の解決に応用するために、社会的実践として変死体の解剖を行い、死因を病理学的・中毒学的方法等で解明しています。また、個人識別や犯罪捜査のための DNA 型検出法や、薬毒物の測定法の開発、中毒のメカニズムについても研究し、より良い社会の維持や治安のために大きく貢献しています。

メンタルヘルスと社会

現代社会では、児童や老人の虐待、ドメスティック・バイオレンス、アルコール・薬物依存、自殺や犯罪を始めとする逸脱行為など、メンタルヘルスと密接に関係するさまざまな現象が発生しています。これらの現象の実態と原因を科学的手法で解明し、予防や治療のための方法を開発しています。

環境問題に取り組む

アジア地域で特に問題視されている井戸水からの慢性ヒ素曝露による中毒症状や世界的に深刻な問題である大気中微小粒子(PM2.5)曝露によって生じる各種疾患を分子レベルで研究しています。また、このような環境汚染問題に対処するために、世界各国と共同して研究に取り組んでいます。

さらに、地球温暖化による疾病負荷に関する研究を WHOと共同で行っています。 茨城県神栖町における有機ヒ素による健康被害の疫学的調査を環境省の依頼により行っています。