研究テーマ

ほ乳動物細胞と酵母細胞(Yeast Genetics)の両方を用いることで、

進化上保存された生命現象の新しい制御メカニズムの解明とともに、

医学医療分野への貢献を目指しています。

入江研究室では、細胞の増殖制御系、筋分化の制御系、酵母の細胞壁合成系を対象として、mRNA安定性の制御、翻訳調整などのRNA制御の分子メカニズムとその生理機能について研究しています。

RNA制御は、まだまだ解明されていないことがたくさんあります。

多細胞生物の発生や分化の過程では、さまざまなタンパク質が、細胞内において時間的・空間的に不均等に合成または局在され、これが各細胞の運命決定・特異的な機能発現に重要な役割を果たしています。タンパク質の不均等な分配を導く方法として、mRNAの細胞内局在やmRNA安定性の制御、および局所的翻訳制御の機構があります。RNA局在は、細胞骨格の不均等な配置などの細胞極性に依存しており、また逆にRNA局在によるタンパク質の不均等な配置が細胞極性の形成と維持に必要です。RNA局在や安定性制御には、モータータンパク質や拡散によるRNAの輸送だけでなく、Stress GranuleなどのRNA顆粒にみられるように、特定の場所でRNAが安定化されるという機構もあります。これら『mRNA局在・安定性制御と局所的翻訳による制御の機構』は、遺伝子発現の時間的・空間的特異性を決める重要な機構であり、細胞の非対称分裂・運命決定、卵形成過程、細胞運動、シナプス形成などさまざまな生命現象において見出されています。

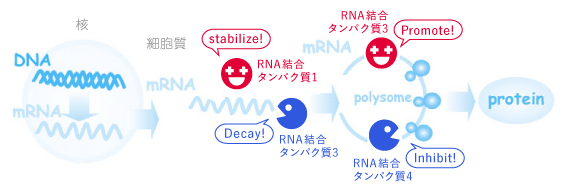

遺伝情報は核内でDNAからmRNAへとコピーされた後、細胞質へと運ばれ、リボソームによりタンパク質へと翻訳されます。

遺伝情報のメッセンジャーの役割を果たすmRNAには、さまざまなRNA結合タンパク質が結合しています。RNA結合タンパク質の種類により、mRNAの寿命やタンパク質の合成速度が調整されています。

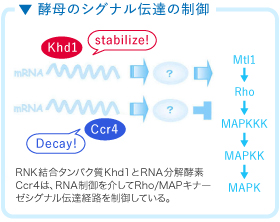

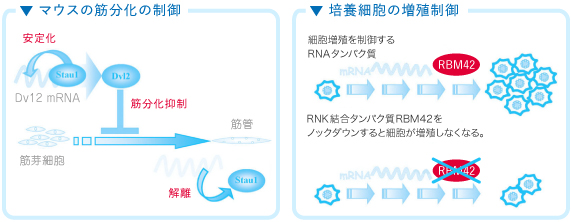

mRNAの寿命やタンパク質の合成速度の調節、すなわち、mRNA安定性制御と局所的翻訳の調節は、タンパク質の時間的・空間的な発現の詳細な調節(ファインチューニング)に大きな役割を果たします。入江研では、出芽酵母のRNA結合タンパク質Khd1, Puf5、哺乳動物細胞のRNA結合タンパク質hnRNP K、Stau1の解析を通じて、mRNA局在・安定性制御と局所的翻訳の分子機構とその生理機能について解析をすすめています。私たちはこれらRNA結合タンパク質の解析を通じて、「遺伝子発現制御」、「ストレス応答」、「細胞増殖」、「細胞分化」などの生命現象を『RNA』というキーワードで解き明かすことを目指しています。

酵母(出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeと分裂酵母Shizosaccharomyces pombe)は生命科学の様々な研究領域で、真核細胞のモデル生物として利用されています。酵母とヒトの共通性を外見から見いだすのは難しいですが、生命現象の基本的な分子機構は驚くほど保存されています。酵母を研究することにより、真核細胞の基本的な性質について知ることができます。これまでに酵母を用いた研究で、DNA 複製、遺伝子発現、細胞周期、タンパク質分泌経路、細胞内シグナル伝達系、オートファジーなどの分子機構が明らかにされ、酵母で明らかになったそれらの分子機構は、どの真核生物にもおおむね当てはめることができることがわかっています。

酵母を用いた研究のメリット

(1) 安価な培地を用い、短い世代時間で増殖させることができる。

(2) 病原性を持たないため安全に取り扱うことができる。

(3) 一倍体世代、二倍体世代が安定して存在することをはじめ、遺伝学的解析に適した特性もっている。

(4) 相同組替え効率が高いことから遺伝子破壊(遺伝子のノックアウト)のようなゲノムの操作が容易にできる。

(5) 均一な細胞集団を大量に用意できる為に、生化学的解析に適している。

(6) 組換えDNA実験などの多くの便利な分子生物学的手法が蓄積している。

などがあります。

医学部なのに酵母研究?というと、日本では少し違和感があるかもしれませんが、アメリカやヨーロッパでは、大学だけでなく癌研究所小児病院などにも酵母の研究者がいます。細胞レベルで生命現象の本質を明らかにするために、酵母は最も適した実験材料のひとつだからです。酵母を用いた細胞周期の研究でノーベル賞を受賞したPaul Nurse博士(現ロックフェラー大学総長)は英国のImperial Cancer Research Fund(癌研究所)の所長だったのです。

酵母は、ノックアウトを作る~その表現系を解析する、というような遺伝学的解析が短い時間で可能で、遺伝の現象を目で見て体感することができます。短期間で多くの実験データを得ることができ、その結果をもとにまた次の実験をする、というふうに、限られた時間で多くの実験ができます。すなわち、酵母を用いた実験系は、論理的思考をしながら研究をすすめるのにとてもよい系です。将来、『研究もできる臨床医』を目指す人にとって、酵母研究を通じて、サイエンスのおもしろさ、論理的な思考能力を是非身につけてほしいとおもいます。また、酵母研究で学んだDNA、RNA、タンパク質、細胞を扱う技術は将来の臨床研究でも役立つものと思います。

酵母についての参考webサイト

- 出芽酵母:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

- http://ja.wikipedia.org/wiki/出芽酵母

- 酵母の遺伝学、分子生物学、細胞生物学の普及発展を目的とした

「酵母遺伝学フォーラム」のホームページです。 - http://yeast-forum.org/YGSJwiki/index.php?YGSJwiki

- サイエンティストライブラリー特別編「大隅良典」、

オートファジーの分子機構を解明した大隅良典先生のインタビュー記事です。 - http://www.brh.co.jp/s_library/j_site/scientistweb/no62/

- RNA結合タンパク質によるmRNA安定性と翻訳のファインチューニング

(基盤研究C、H24-26) - 小胞体ストレス応答を制御するキナーゼモジュールの解明

(基盤研究C、H25-27) - RNA局在と局所的翻訳制御を介した細胞極性の形成と細胞の運命決定機構

(基盤研究B、H21-23) - RNA結合タンパク質による膜タンパク質の翻訳時輸送と翻訳後輸送の選別と品質管理

(特定領域研究・タンパク質社会、H21-22) - 細胞の増殖・生存を保証するRNA結合タンパク質RBM42の解析

(若手B、H23-24) - タンパク質の輸送と品質管理を制御する分子ネットワークの解明

(若手B、H23-24) - RNA結合タンパク質Khd1による時間的・空間的mRNA安定性制御機構

(外国人特別研究員、H21-23) - 生体内におけるRNA結合タンパク質Stau1の機能解析

(学振DC1、H20-22)

- RNA結合タンパク質Khd1の標的mRNAの同定と翻訳制御機構の解析

- マウス筋芽細胞C2C12におけるRNA結合タンパク質Stau1の機能解析

- ストレス応答におけるRNA結合タンパク質hnRNP K、RBM42の機能解析

- RNA結合タンパク質Khd1pとポリA鎖分解酵素Ccr4p、Caf1pによる遺伝子発現制御機構の解析

- Ataxin-2の酵母オルソログPbp1の機能解析

- 出芽酵母Par-1キナーゼオルソログKin1、Kin2の機能解析

一人ひとりの学生ごとにテーマを決めて、丁寧に指導します。

実験遂行だけでなく、学会発表、論文作成もきちんと指導します。

それぞれの研究を学生が責任をもって担当することで、

自立的に研究を進める能力を育成します。

- 分子細胞生物学グループの特徴って、なんですか?①

- 細胞の増殖制御系、筋分化の制御系、酵母の細胞壁合成系を対象として、mRNA安定性の制御、翻訳調節などのRNA制御の分子メカニズムとその生理機能について研究をしています。RNA制御には、まだまだわかっていないことがいっぱいあります!

- 分子細胞生物学グループの特徴って、なんですか?②

- ほ乳動物細胞と酵母細胞(YeastGenetics)の両方を用いることで、進化上保存された生命現象の新しい制御メカニズムの解明とともに、医学医療分野への貢献を目指しています。

- 分子細胞生物学グループの特徴って、なんですか?③

- 一人一人の学生ごとにテーマを決めて、教員が丁寧に指導します。

実験遂行だけでなく、学会発表、論文作成もきちんと指導します。 - 大学で分子生物学を学んでいませんでした。

細胞を扱ったこともないのですが研究できますか? - 大学院から勉強を始めても十分研究できます。卒業研究だけでも研究をまとめられるように、きちんと指導します。国際交流、キャリア支援にも積極的に取り組んでいます。