大学院

炎症性腸疾患の

基礎研究

炎症性腸疾患(IBD)

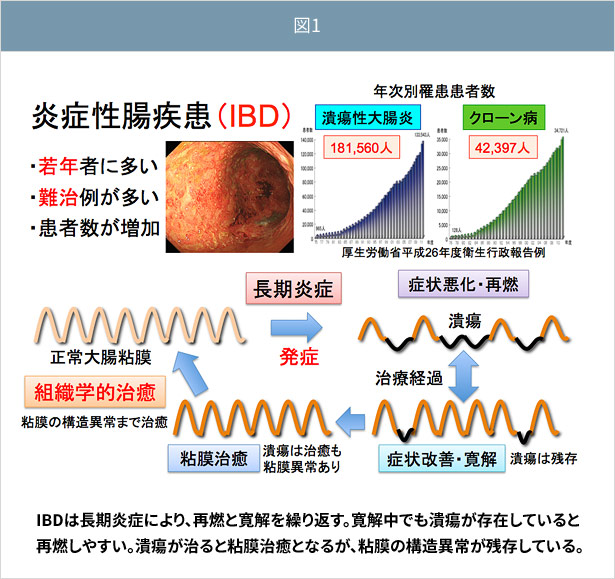

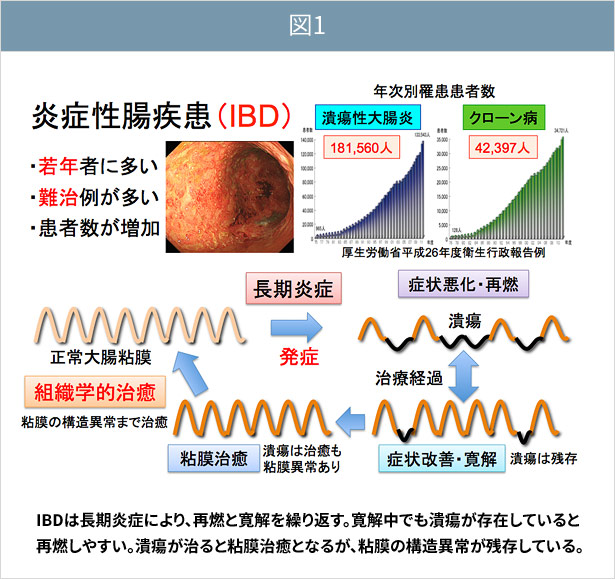

炎症性腸疾患(IBD)は主に潰瘍性大腸炎とクローン病に分類され、どちらも指定難病です。近年、国内での患者数が増加し、若年で発症する方が多いことからも医療的だけではなく社会的な問題にもなりつつあります。

IBDは腸管に難治性の慢性炎症により下痢や出血を繰り返すことから、炎症を抑える治療が行われています。そのため、現在では様々な免疫抑制薬が開発され使用できるようになり、一定の効果を認めています。しかし、IBDの治療目標は「炎症を抑制すること」+「腸粘膜が回復すること」の二つが達成されることとしています。

腸粘膜は慢性炎症により障害を受け、潰瘍形成による出血や下痢の症状にも関係しています。現在の治療では炎症を抑制することにより、腸粘膜の自己再生力を促すという間接的な回復に頼っていることもあり、腸粘膜の回復率は低いままであることが問題となっています(図1)。

炎症性腸疾患の原因

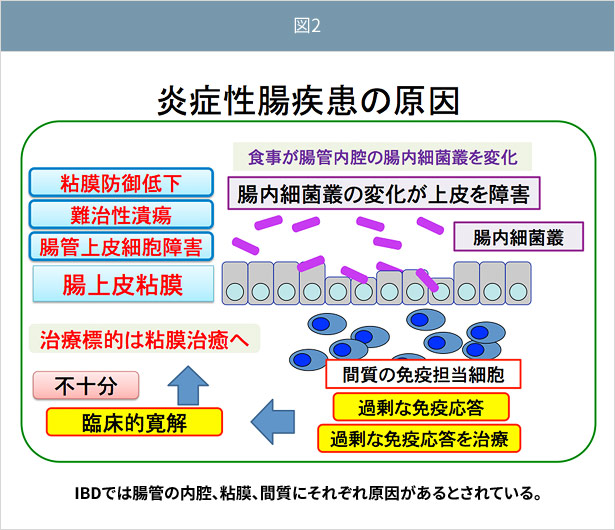

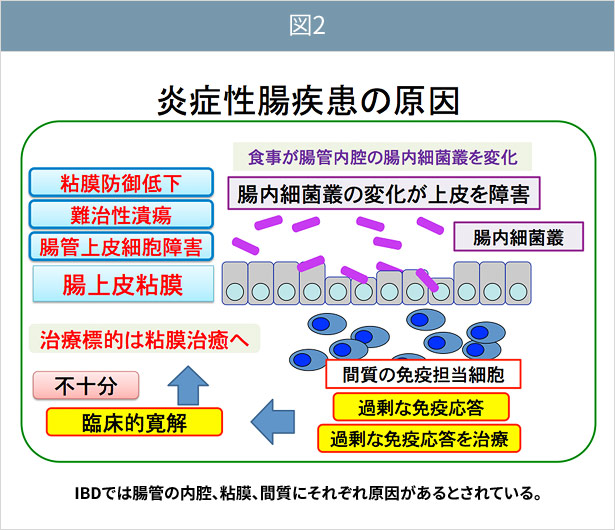

現在では、腸管内腔の腸内細菌、粘膜の腸上皮、粘膜下間質の免疫細胞のそれぞれに原因があるとされています(図2)。腸内細菌に対しては整腸剤、近年では便移植の開発が進められています。

免疫細胞については様々分子標的薬の開発が進められ臨床応用されています。しかしながら、粘膜の腸上皮を標的とした治療薬はほとんどなく開発も進められていない状況です。

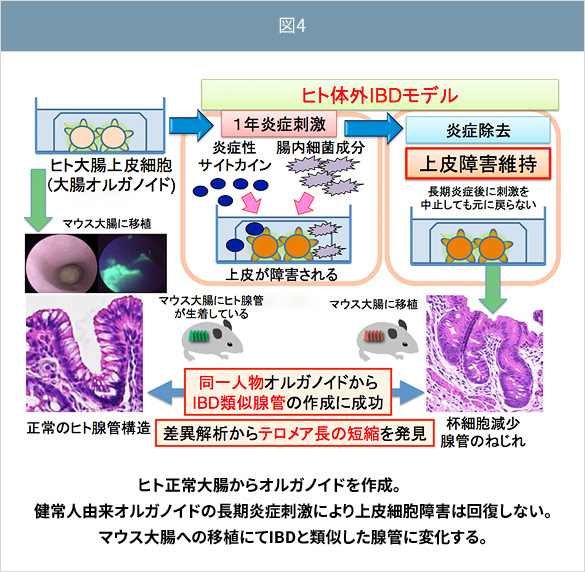

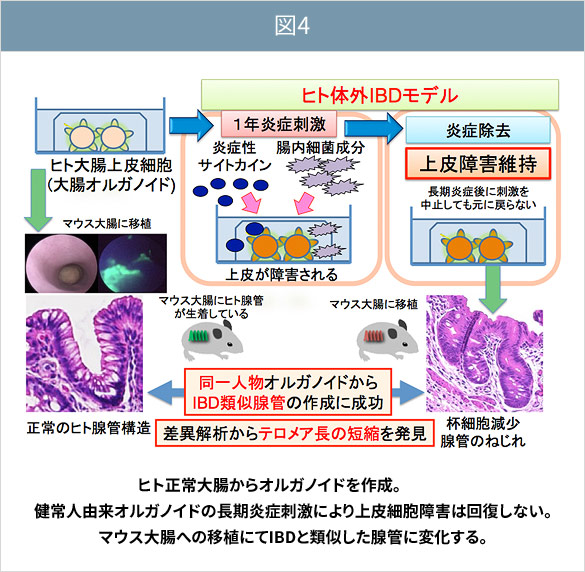

ヒト正常大腸からオルガノイドを作成。

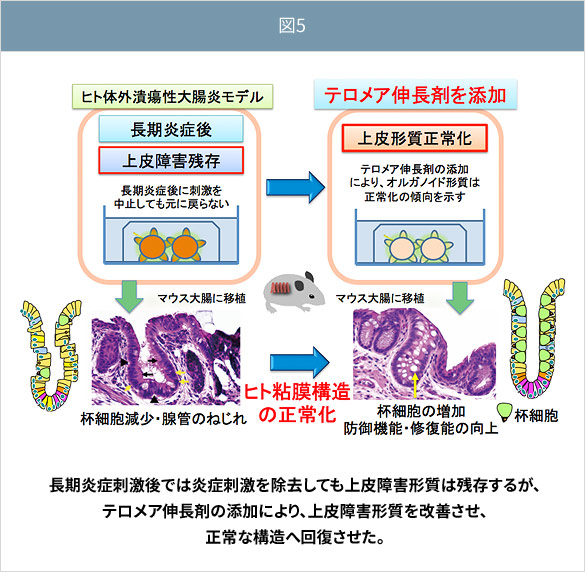

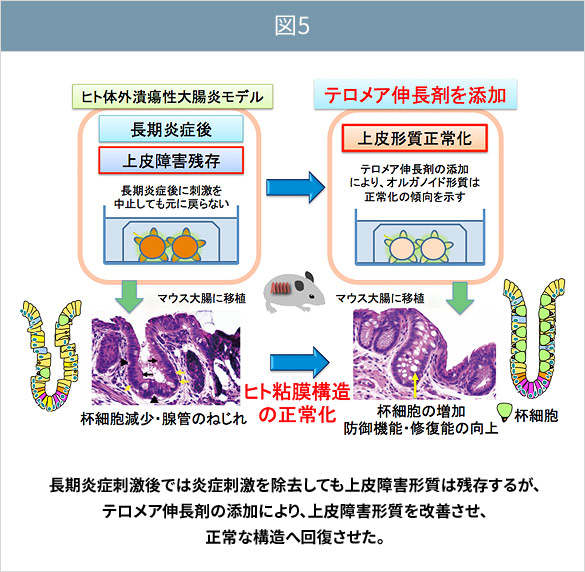

さらに、IBDにおける粘膜再生不良の原因を明らかとするために、ヒト細胞を用いた疾患モデルの構築を試みました。我々はヒトの大腸検体から上皮細胞をオルガノイドという形で培養しています。腸上皮細胞のオルガノイドを培養しながら1年以上炎症刺激を行い、IBDと類似した上皮細胞の作成に成功しました(図4)。このIBDオルガノイドを解析して、上皮細胞の再生不良の原因やその原因を標的とした治療薬の開発を進めています(図5)。

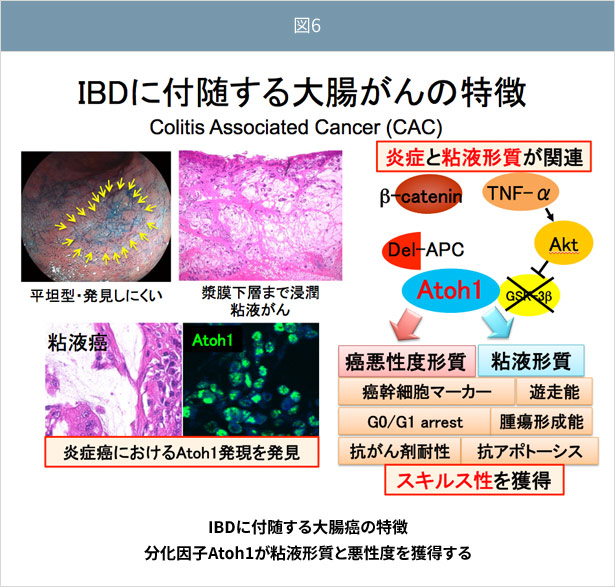

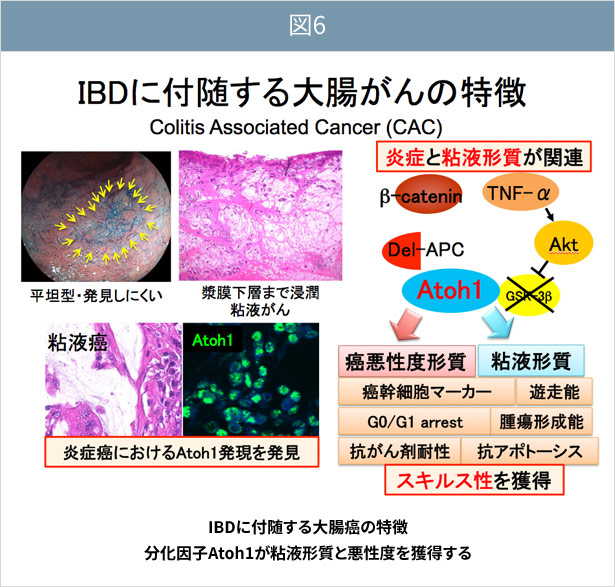

IBDに付随する大腸がんの特徴

また炎症性腸疾患では長期罹患により消化管癌は発生しやすいと言われています。炎症性腸疾患に付随する大腸癌は通常の大腸癌よりも形質が異なり、粘液がんで浸潤性が強い悪性度の高い形質が問題とされています。

そこで、我々は粘液がんの粘液産生形質に着目し、粘液産生細胞への分化に必須であるAtoh1遺伝子の発現を調べました。IBD付随大腸癌でAtoh1が発現しており、細胞株の解析により炎症環境がAtoh1発現を亢進させ、粘液形質だけでなく悪性形質もさらに増悪させることを明らかとしました(図6)。

現在も炎症性腸疾患の病態解明及び粘膜再生に関する治療開発や発癌機構の解明やがん治療薬の開発を行っています。